你认为央视春晚历史上的最佳小品是哪个?

1995年的《牛大叔提干》

这个镜头,赵本山用一个手部动作,完成了从喜剧演员向艺术家的跨越!

对了,这个小品还带火了一个词——扯淡

哈哈哈

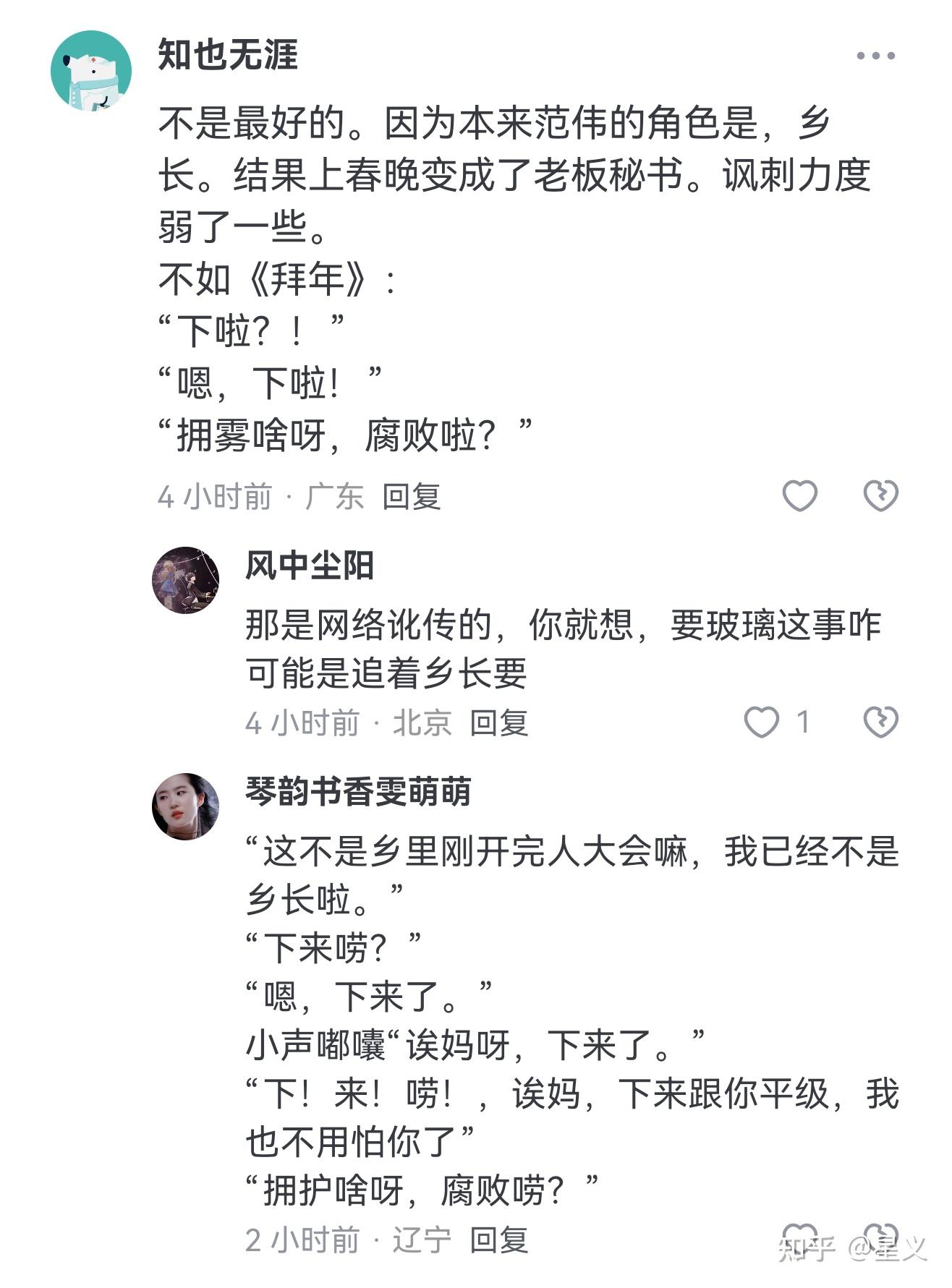

评论里有人提到《拜年》,同样在这个问题下,很多评论都无限抬高《拜年》,对其解析已经远远超过小品和创作者本身。比如高赞认为《拜年》中表现了民怕官怕的不是你这个人,而是权力。这恐怕无论创作者和表演者都没考虑过这个问题,解读没有问题,但是因为你这么解读就无限拔高就有问题。

个人以自己的视角来比较一下这两部作品:

1、角色。

《拜年》中的两口子是一对承包鱼塘的农民,二人开头就在盘小心思,怎么讨好乡长,怎么给乡长戴高帽。后面以为乡长下台,立刻变了脸,乡长也不叫了直接叫“三胖子”了,当得知范当了县长,赵吓的直接从炕上摔了下来,前倨后恭。小品的所有的笑点都围绕在两人对范的态度变化上,可以说完全就是在恶心农民兄弟,把小农意识的那点落后全翻当出,晒出来给大家看,就为博君一笑不惜让农民当小丑。纯是拿肉麻当有趣。当年看这个小品,第一感觉是“这俩人什么玩意”?赵本山一直说赞美农民,但这个小品切实的在丑化农民。

反观《牛大叔提干》,牛大叔代表牛庄的家长来找马经理,是个地道的农民。牛大叔为人老实,找了三次没成功,第四次来也是好言相说,没带任何情绪。牛大叔这个人是个文盲,但是深知教育的重要,为了孩子们多次奔波,最后临走还不忘把要上塑料布回去给孩子挡窗户。把农民的质朴、纯粹都展现了出来,真应了多年后《红高粱模特队》的那一句“劳动的人是最美的”。看过这个小品,对牛大叔只有喜爱之情。

2、剧情

《拜年》中,两口子找乡长,为的就是自家承包的鱼塘乡长小舅子也想承包,所以找乡长想送礼走关系。而剧情的冲突是两口子对乡长升降的前后不一的表现。可以说这个小品,从头到尾就在盘算着自己家里的那一亩三分地,还是小农思想那一套。这小品是98年的,其时打工潮已经出现,这小品还在掰承包鱼塘这类事。

《牛大叔提干》,牛大叔为了村里学校窗户没玻璃的事来找马经理提玻璃,被胡秘书提过来想冒充马经理。剧情冲突在明明菜可以一桌子一桌子的倒掉,却用经费紧张的借口不给玻璃。这个小品中牛大叔是热心人,他在剧情中办的所有事都不是为了自己,包括装马经理,都是为了孩子们学校的玻璃。

3、讽刺与鞭挞

关于《拜年》里所谓“讽刺”,有人认为几句“腐败了?”之类的台词讽刺力度很大。我很奇怪,腐败问题横行中国三十年,这种台词听了只会一笑了之,真不知道讽刺在哪里。纵观整个剧情,是讽刺的官员贪腐还是讽刺的农民的无知可笑?完整看下来的观众,怕更倾的于后者吧?就算是反应了贪腐问题,对其有鞭挞吗?下来了不是官了,我就可以踩你两脚?这算是鞭挞吗?

反观《牛大叔提干》,有钱公款吃喝浪费,无经费给学校提供玻璃。胡秘书那小人嘴脸,研究出甲鱼蛋穿线被牛大叔说扯淡从这来的,最后“学会扯淡了”无一不是在讽刺这种“有钱吃喝,无钱办事”的现像,这种几近刺裸裸的讽刺居然被认为讽刺力度弱?图中牛大叔的手势反应了他内心多大的愤怒,以至后面直接说出“败家玩意”这种词来。也就是1995年了,以后还有这么大胆的台词吗?

4、观感

《拜年》这个小品,是个标准大团圆结局。抛开后人放大镜式的剖析,就这个作品本身来看:乡长是英明的,性格是大度的,为官是廉洁的,对民是爱护的,凡事是讲理的,农民是无知的,夫妻是搞笑的,结局是圆满的,大家是满意的,过年是不闹心的。就这么一个全家欢的小品,解读出各种讽刺来,简直就和“维民所止”解释成“雍正去头”一样荒谬。

《牛大叔提干》这个小品,虽然从头笑到尾,但是最后的结局是悲伤的。牛大叔的愤怒又失望的回家了,恐怕这天晚上全国无数人在为牛大叔愤愤不平。牛大叔做这个手势的时候,脸背着观众,你猜他是什么表情?不需要知道,因为恐怕此时观众的脸上就有这个表情,此时观众对牛大叔不是从心底里同情,而是在灵魂上的共鸣。

5、私人浅见

都说喜剧的内核是悲剧,《拜年》这个小品可以用“民怕官”这个悲剧内核来解释,《牛大叔提干》呢?都不用探究内核了,表面上的结局就是悲剧的!小品这个艺术形式不像电影,是直观的,不带隐喻的。它是贴近普通民众的,不需要也不能用八千字的分析或半小时的视频切片来解读一个这么一种十来分钟的节目。十五分钟的《拜年》让你笑一笑,三十年后再给出各种解读。十分钟《牛大叔提干》让你笑,让你怒,让你火,让你叹,是当时每一个观众的直观感受!

贝多芬的好,不是好在每桢每秒的分析,而是好在听众的身心灵魂都能感受到共鸣。

赵本山也如是。