中国那么多的史籍材料是怎么保存下来的?

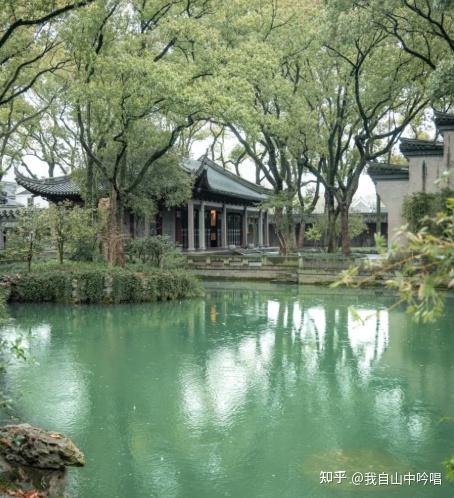

世界最古老的三大家族藏书楼,中国就有一个,宁波的天一阁。

另外两个都在意大利,美第奇洛伦佐图书馆和马拉特斯塔图书馆。

天一阁是全国重点文物保护单位,亚洲现存最古老的私人藏书楼。

天一阁的“家主”是明代藏书狂人范钦及其子孙。

范氏家族倾尽全力用400年时间接力对抗火灾、战乱与时代巨变。

范钦其人(1506-1585)身为明代兵部右侍郎,相当于现在的国防部副部长级,痴迷藏书胜过官场。

巡游全国时疯狂收购古籍,甚至用俸禄抵书债,在晚年时创建天一阁,将他的毕生收藏尽纳于此。同时立下家规交代自己的子孙后代竭尽全力守护家族收藏。

要说天一阁中镇馆之宝,随便拿一件出来都吓死人。

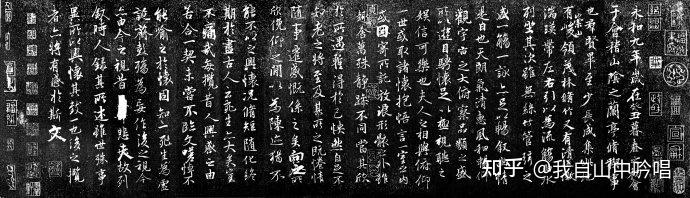

明丰坊摹刻神龙本-兰亭集序《王羲之》

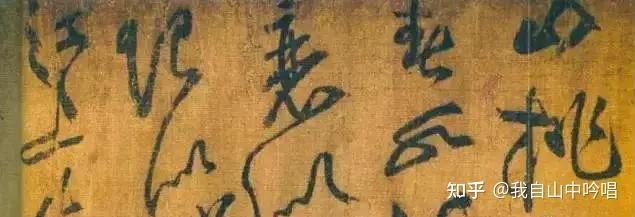

北宋黄庭坚草书《刘禹锡竹枝词》

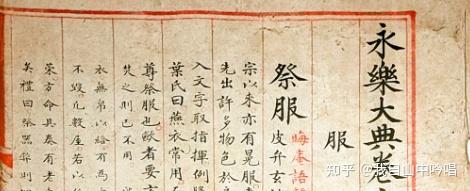

《永乐大典》部分抄本

明朝永乐年间编纂的一部巨型百科全书,有11095册,22877卷(包含目录60卷,共计22937卷),共计3.7亿字,原版已失传。

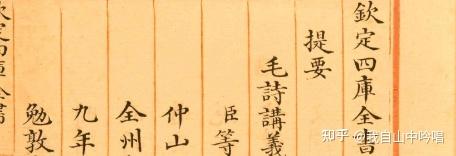

《四库全书》部分抄本

清朝乾隆年间编纂的一部巨型丛书,共有3453种,79337卷,原版已失传。

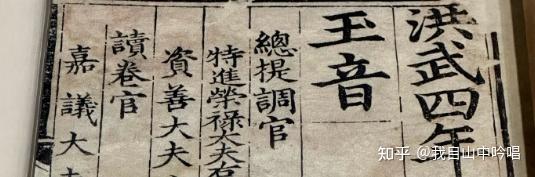

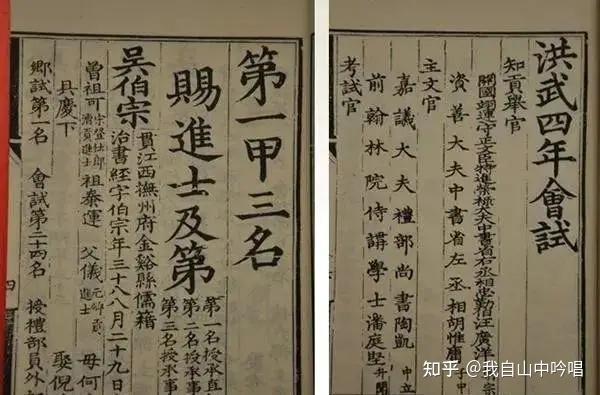

明刻本《洪武四年进士登科录》

现存最早的登科录实物,记录了明洪武四年(1371年)进士科考的过程,包括考生的家庭状况等详细信息。它不仅反映了明代首科进士科考的情况,还是研究进士人物生平的最原始资料。

天一阁在鼎盛时期,其藏书数量多达七万余卷,书籍历经年代久远,保存十分完好。

藏书最怕水、火、冰、蠹。

书籍一旦接触到水,纸张会迅速吸水膨胀,导致字迹模糊、纸张变形,甚至完全损坏。如果长时间浸泡在水中,书籍可能会发霉、腐烂,最终无法修复。

在自然条件下,空气中会有水分,而且根据季节的不同和宁波所处沿海,藏书阁使用石英吸潮的方式进行防潮。

纸张在高温下会迅速燃烧,导致书籍完全烧毁。即便没有直接接触火源,书籍也可能因为高温、烟熏而受损。

天一阁的藏书阁四面绕池,环水筑楼,防止火灾。

纸张在低温下会变脆,容易断裂。如果书籍在极寒状态下解冻,纸张会吸水膨胀,导致变形和损坏。

蠹虫(如书虫、白蚁等)对书籍的破坏也非常严重。它们会蛀食纸张,留下许多小孔,导致书籍破损、断裂,甚至完全毁坏。

水、火、冰靠人为好防,蠹是藏书的大敌,无孔不入。

《淮南子》(西汉):芸草,死可复生,采之着于衣书,可辟蠹。《续博物志》(南北宋):采芸香叶置席下,能去蚤、虱子。《琐碎录》(北宋):古人藏书辟蠹用芸。芸,香草也,今七里香是也。南人采置席下,能去蚤虱。

书籍防蠹的香草应该就是豆科-草木犀属植物-草木犀防止蠹害。

不仅仅是书籍,天一阁还收藏了一堆文物:字画、碑帖、陶瓷、铜器、玉器。

建筑更是一绝,宝书楼,尊经阁,东明草堂,古戏台、明州碑林,麻将起源地陈列馆、司马第、范式故居,千晋斋,东园南楼,秦氏支祠,书画馆。

范钦立《天一阁禁约》十则,明确“代不分书,书不出阁”,违规者逐出宗族。此制度被清代《四库全书》编纂者收录于《天禄琳琅书目》。

范钦任地方官期间,通过俸禄购书,重点收集宋元刻本。据《范氏家谱》载,其藏书中有74种为宋代孤本(如《资治通鉴纲目》宋刻本)。

与同时代藏书家项元汴、毛晋建立书籍交换机制,现存《徐霞客游记》手稿中,有项元汴收藏印鉴为证。

1840年鸦片战争期间,英军攻陷定海,宁波危在旦夕。第19代传人范钟琦将《洪武四年科举试卷》等珍本浸油密封,沉入天一池底。英军劫掠时,只见到一池污水,却不知水下藏着278卷孤本。

咸丰十一年(1861年),太平军攻入宁波。范氏族人将3万卷古籍埋入书楼东北角地窖,用糯米浆混合桐油密封。1862年挖出时,书籍受潮粘连,但无虫蛀痕迹。

1937年抗战全面爆发,时任家主范盈浦启动“书迁计划”,9月,范氏第26代家主范盈浦将《文源阁四库全书》残卷(现存27册)交由浙江省立图书馆馆长陈训慈,经浙东游击队护送至丽水。

1949年5月,范氏第27代传人范鹿其与宁波市军管会签署《天一阁藏书移交书》,明确移交古籍30万卷(含明代桑皮纸抄本《永乐大典》残卷),此文件现存宁波市档案馆。

虽然由于天一阁的家规严谨,得以保护了许多的古籍和珍宝。

但是在民国时期,还是出了一件大事。

这次不是天灾,而是人祸。

在民国初年,这一代范家的族长叫范鹿芹,他是范钦的第27世孙,属于范氏家族“东明草堂”支系的一脉。

文献学家缪荃孙无意间听说最近的上海书市上突然出现很多极其珍贵的古籍,甚至还有《书经注疏》《欧阳集》这样非常珍稀的文献刻本。

他就纳闷了,不应该啊,这些不都是天一阁的藏书吗?

怎么就流落到民间市场了?如今肯违反族训出售阁书了?

于是缪荃孙就去了告知他消息的书友家中,一看,果然大惊。

这些书的扉页上都盖有范钦的篆文图章。的的确确都是货真价实的天一阁藏书。

书友还告诉他,还不止这些,光是福州路一带的书铺,就有明代刻本、明代抄书及《登科录》等大量善本。

于是缪荃孙匆忙向书友告别,要去福州路探探消息。

缪荃孙本人跟范家交情极深,因为精于古籍装潢与修复技术,曾指导范氏族人修复天一阁藏《洪武四年进士登科录》等濒危文献。

他提出的“无酸纸衬垫法”被用于加固明代竹纸,该方法后被写入范氏《藏书维护要则》。

辛亥革命的时候,缪荃孙还曾协助范鹿芹将天一阁部分宋元珍本转移至上海涵芬楼暂存,躲避战乱损失。

涵芬楼1912年入库清单显示,有12种天一阁藏书标注“范氏寄存,缪荃孙监运”。

缪荃孙询问几名稔熟的书铺老板后,证实了最近书市上确实有一批天一阁的藏书在流通,而且是很大的量。

书铺的老板还热情的问缪荃孙要不要买点。

而此时缪荃孙火急火燎,根本没心买书,只想把消息赶紧告知范家。

范鹿芹在接到缪荃孙的急报后,大惊失色,第一反应是被盗了!

于是范鹿芹赶紧号召族人打开藏书阁的大门。

进门的一瞬间,都要昏厥倒地。

只见书楼内一片狼藉,不少书橱门锁已被砸坏,图书散落一地。

经过族人的详细搜查,发现藏书阁的屋顶有个大洞,四周还散落着绳索和铁钩等盗窃工具。

范鹿芹很急,他赶紧召集范系全员,紧急开会,同时致信远在上海的缪荃孙,拜托他进一步了解市场上被盗书籍的情况。

族内大会决定,派出范系族人范盈輝赴上海秘密调查,务必最大限度追回损失!

这次事件直接导致了天一阁1000多本藏书被盗!痛心疾首,被范式家族称为自建阁以来最大的一次“书厄”。

范盈輝紧急赶赴上海,第一时间与缪荃孙接头。

范盈輝位于法租界三洋泾桥堍的食旧廛书坊,假冒成书商与上海书铺的老板金颂清打探消息,

说想要购买一批最近流通的珍贵藏书,金颂清听了看来人张口就是一批,以为是大客户上门,便让伙计从仓库中拿出几本给范盈輝。

范盈輝一看,书卷上范钦的朱文图章,心都在滴血,但表面不露声色。

于是,范盈輝赶紧告别老板,当即就跑到薛华立路的法租界会审公廨,控告食旧廛书坊销售赃物的不法行为。

第二天,又向上海县衙递上状纸,请求县衙明断此事,追回损失。

上海县衙迅速饬令巡捕房,拘捕书铺的老板金颂清,但是最骚的是。

金颂清前一夜等范盈輝购书,见范盈輝迟迟不来,生怕有变,刚好此时另有买家,于是将他从手上的天一阁藏书以12000大洋提前卖给了湖州的绅商蒋汝藻。

经上海县衙的紧急审讯,金颂清交代,自己也是其他两家书铺购入的,分别是购自三马路 (汉口路)六艺书局和四马路来青阁两家书店,购入总计5000大洋。

于是上海县衙跟着线索,顺藤摸瓜,执行效率很高,迅速抓捕两个书铺的老板。

经过调查,事情得以水落石出。

盗书事件的始作俑者是六艺书局的老板陈立炎,原来是当时市场上的古书价格飙升,因为想做生意,所以将目光投向藏书量最大的天一阁,陈立炎曾多次向范家沟通,希望能够买卖天一阁的部分藏书。

民国以后大批逊清遗老避居申城,以书画图籍品鉴题咏为消遣,古书古物市场大兴。由于时局动荡,文献凋零,读书人惧怕国粹湮没,购书、刻书风行一时。加上外国人推波助澜,乘机大肆收购民间藏书,致使古书价格一路上扬。

但是范家族规严格,是万万不能坏了规矩,于是拒绝了陈立炎的要求。

但是陈立炎为了牟取暴利,心生一计,暗中雇了一名江洋大盗薛继渭,前往天一阁偷书。

宁波学者虞浩旭经过考证,就在他所著的《琅嬛福地天一阁》一书中,记叙了这次窃书事件。“薛继渭于1914年3月来甬,‘挟书目枣实’,开始疯狂的盗窃活动。他昼则鼾睡,夜则秉烛按书目索书,饥则食枣,潜伏其中半月。”

薛继渭潜伏天一阁数月,将数以千计的藏书尽数盗窃。

这次书厄是天一阁损失最惨重的一次。

为什么说是一次呢?其实天一阁建阁以来,除了这次,还有四次。

一次是明清交替的战乱,天一阁藏书开始遭受损失,部分书籍散佚。

一次是乾隆四库征书事件,乾隆帝以纂修《四库全书》为明目,对外宣称是筛查民间藏书阁是否有违禁书目,借取了天一阁600余藏书。

纂修完成后,乾隆帝并未归还天一阁用于修《四库全书》的珍本、善本。

一次是道光二十一年,宁波府城陷落,英军掠夺了天一阁的《大明一统志》等舆地书数十种。

还有一次是太平天国年间,太平军攻陷宁波,盗贼乘乱捣毁天一阁后墙,窃运大批藏书,论斤卖给制纸作坊。

历途多折,前前后后共有数千本书籍。

尝叹读书难,藏书尤难,藏之久而不散,则难之难矣。

《藏书维护要则》

“忌烟酒后登楼”

“禁书下阁梯”

“不准女性登楼”

“子孙无故开门入阅者,罚不与祭一年;擅将藏书借出外房及他姓者,罚不与祭三年,因而典押事故者,除追惩外,永行摈逐,不得与祭”

凡范氏族人,要不死守书楼,要不得获千金。不可皆得。

它是保天一阁藏书四百年不蛀的原因,也是书香门第书香的由来

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787148684881976876&wfr=spider&for=pc