有句话叫做「不是读书的那块料」,具体是什么意思?你怎么看待这句话?

我举一个“是读书那块料”的例子吧。

上个月陪着我妈去买夏天的衣服——那时成都突然升温,我妈来玩没带夏天衣服。

在一家服装店小姐姐的恭维下,我妈开心的试穿了一件又一件,我百无聊赖的看旁边的初中生同学(小姐姐的儿子)正在写作业。

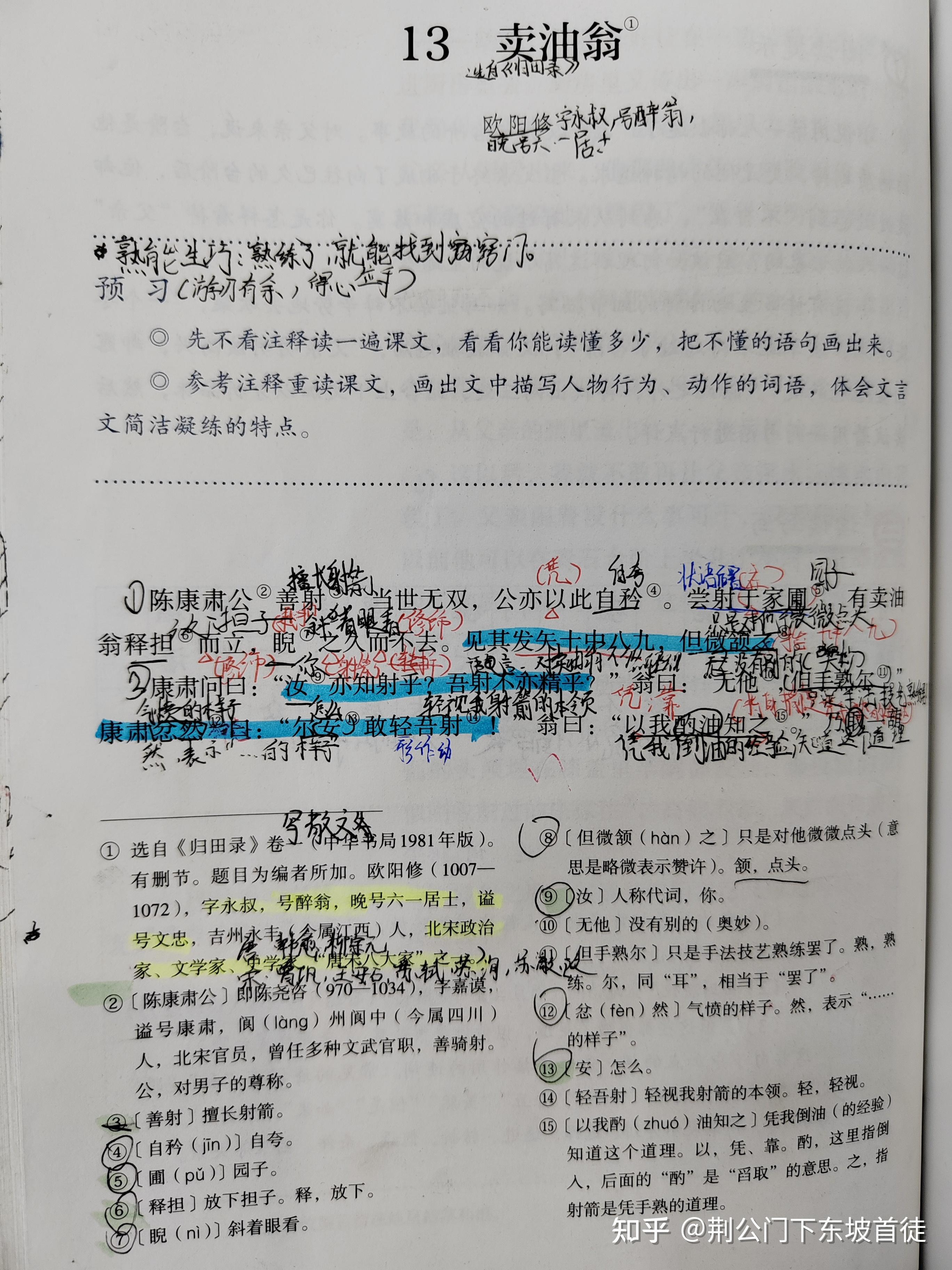

恰好他写的是语文作业,要求翻译欧阳修《卖油翁》的下面这段话里加黑的那一句:

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

即要求翻译:翁曰:“以我酌油知之。”

我看到这位同学认真的想了一下,然后在卷子上写:

卖油的老头说:我倒油给你看,你看了就明白了。

这道题已经是卷子上倒数第二道题了。很快,同学就写完了试卷。他翻开语文课本开始验证做题效果。

此时我妈已经选中了七、八件衣服,店员小姐姐乐呵呵的抱来一堆裤子正继续推销。

同学认真的检查着试题,我其实已经大概扫了一下他的回答,基本没什么错误。他检查起来也很快,估计也就五分钟,他检查到了刚才我给您看到的那句翻译。

他皱起了眉,然后抬起头咬着笔想了想,摇了摇头,把自己的翻译划掉了。然后改成:

卖油的老头说:“凭我倒油的经验知道这个道理。”

同学写完以后,犹豫了一下,然后又划掉了。重新把自己刚才的翻译写了上去:

卖油的老头说:我倒油给你看,你看了就明白了。

然后他又犹豫了一下,把改的这句又划掉了,拉了一条长箭头,把自己原先的翻译写在了试卷右边的空白处。

我觉得非常有意思,就问他:“同学您好,冒昧打扰一下。我看到您对这道题的翻译非常犹豫,能说说原因吗?”

同学落落大方,并不认生:“我觉得书上的答案不太对,我自己的翻译更好。可是我不确定是不是要按照书上的写。”

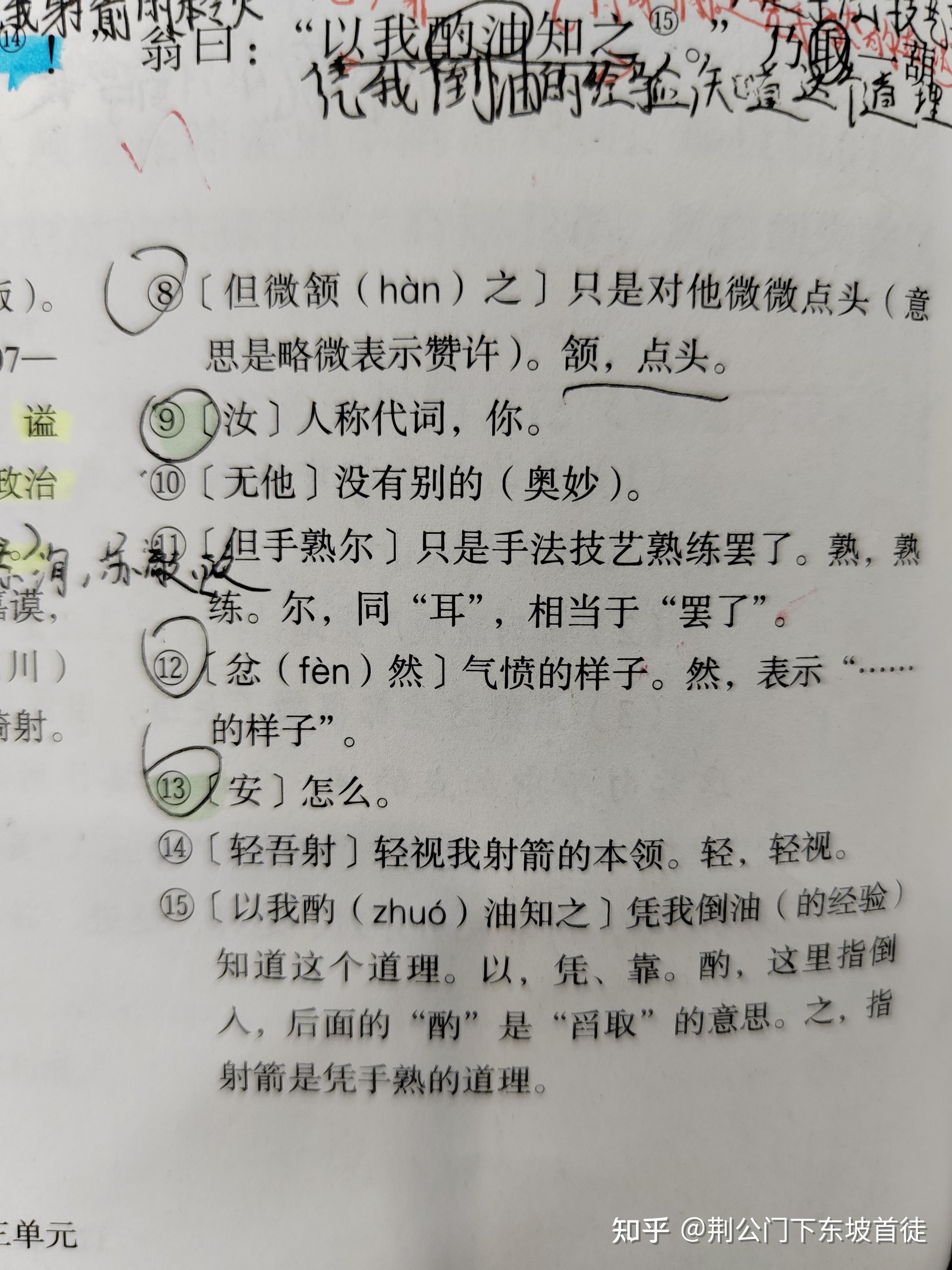

说着,他给我看了一下书上的答案(见下图注释的第15个):

我更好奇了:“您为什么觉得书上的翻译不太对呢?”

同学给我解释道:“陈康肃觉得卖油翁看不起他的射箭技术。如果按照书上的翻译,就是卖油翁说凭借我卖油的经验就知道射箭的道理。可是,卖油和射箭是两回事,凭什么通过卖油能知道射箭的道理呢?”

我说:“或许因为熟能生巧的道理是普遍性的,射箭也好、卖油也好、甚至包括你们平时打篮球投篮、踢足球盘带,其实都是都符合熟能生巧的道理。卖油翁想给陈尧咨说的是这个。”

同学说:“你说的对呀。所以卖油翁现在应该做的,就是展示自己高超的倒油技术,让陈康肃明白:你射箭技术和我的倒油技术都出神入化。我的倒油技术是因为练多了手熟,你射箭射的好也是因为练多了手熟。这个道理是相通的。所以我觉得卖油翁是要展示自己倒油的技术,而不是给陈康肃讲倒油的经验。再怎么说,倒油跟怎么射箭在技术上没有什么共性吧。”

我一听就来了兴致,借过他的语文书,重新看了一下这篇文章:

陈康肃之所以要跟卖油翁交流,是因为在一段末尾记载:陈康肃射箭十中八九。卖油翁看到他这个射箭效果,微微点了点头。

“但微颔之”是非常有趣的一句话。

“微颔之”意思是表示肯定。但是,这个肯定的程度并不高,虽然肯定,但并不感到惊艳。在“微颔之”前面还加了个“但”字。这个字意思就是大了。

第一段开篇第二句就明确说了陈康肃箭术当世无双,他自己也颇引以为豪。

这么牛的箭术,在一个区区卖油老翁眼里,居然只是觉得合理而不为之惊叹。类似于我看到雷军公司13位数的流动资金也不觉得这算很多一样。在这里,欧阳修很明显的设置了一个悬念。

这就像您去天津静园游玩,对展示的文物和历史掌故如数家珍,甚至连别人团的导游都忍不住放下麦克听您的讲解。就在这时,您发现一个不起眼的角落里有个杵着文明杖的老人听了一会儿您的解说,也只是微微表示肯定———欧阳修就设置了类似这样的一个悬念———往下发展当然是您觉得自己被轻视,然后皮笑肉不笑的问老人:“难道我对静园讲的不够好吗?”老人颤巍巍的一边往大殿门外走,一边说:“我叫溥仪,以前我住在这儿……”

欧阳修当然不会写这么戏剧性的一幕了。但是我们不能忽略他作为一个文学家应该具备的文艺敏感,毕竟这种文艺敏感在他修史书的时候都时不时露出来,导致他修撰的《新唐书》和《新五代史》还不如《旧唐书》和《旧五代史》的史料价值高。王仲荦就批评过欧阳修的《新唐书》,章学诚则批评他的《新五代史》。

这种文艺敏感性体现在《卖油翁》一文中就是:面对卖油翁淡漠的肯定,陈康肃一脸不服的想问个究竟。

卖油翁轻描淡写的说:没什么大不了的,手熟而已。这就是那句著名的:“无他,唯手熟尔。”

不论卖油翁是有心还是无心,反正这个13装的够大!哪天我见了库里投三分,也要告诉他,没什么大不了的,手熟而已,就跟我双十一在淘宝点点点一样。

但是,礼乐射御书数是传统的六艺,射作为其中之一,不但武将重视,文人也在乎。一个卖油的老头儿就这么轻描淡写的骑脸装13,陈康肃肯定忍不了,当即就呵斥:轻视我的箭术,你是怎么敢的?!

其实这体现了一种文学性,因为到这里,很明显,陈康肃的情绪已经被老头给刺激起来了,“忿然曰”,是明写而不必读者揣测了。

到这里,后面分为两种写作方式:

第一种:考验陈康肃耐心。

即,在陈康福已经“忿然”的前提下,卖油老头慢条斯理的讲故事,讲自己被独臂神尼绑架之后,忍辱负重,最终练会了铁剑门绝世轻功神行百变,一言不合就可以脚底抹油赶紧开溜。自己卖油主要就是为了方便往脚底板上抹……

为什么我把第一种说的这么无厘头呢?

因为欧阳修不可能用第一种方式来写嘛!

陈康肃是什么人?状元出身啊!不但他自己是状元,他哥也是状元!这是极为罕见的兄弟俩都是状元!!那眼睛早都长到头顶上去了!!

这货不但是状元郎,物理属性也很强。人家当过节度使,知过天雄军,行伍里头也是有手段有力气的。同样是状元,陈康肃可不是什么娇滴滴的许仕林!!他可算是被窝里放屁——能文(闻)能武(捂)!

这时候您可能会说了,既然他是状元,又会箭术,大人物有大肚量,更应该听卖油老头慢慢的把话说完吧?

那绝不可能。

欧阳修哪怕把陈康肃换成范仲淹,我都觉得有可能范仲淹会允许老头儿把话说完。陈康肃绝不可能。为什么呢?因为史书里对陈康肃的性格描述是:

尧咨(陈康肃)性刚戾……尧咨于兄弟中最为少文,然以气节自任……

这个货,性格“刚戾”,戾气很重的!而且在他的兄弟里面,他文气最少。您觉得他能在被激怒的“忿然”的情况下允许卖油翁“娓娓道来”吗?

可能您还说了:或许陈康肃不为难为百姓?

巧了,他的传记有相关记录:

自契丹修好,城壁器械久不治,尧咨葺完之。然须索烦扰,多暴怒,列军士持大梃侍前,吏民语不中意,立至困仆。

大概意思就是:宋辽议和以后,(没有战事了),城墙啊、武器啊就没人管了。陈康肃就让赶紧修补维护。但是(为了修补)就总有人找他批材料什么的,他觉得烦,然后暴怒,让士兵拿着大棍子列队在前,凡是有让他听着不顺耳的,立刻照死里打!

陈康肃搞得这套,和曹操在县门口立的五色大棒,完全不是一个路数的。相比之下,曹操真的是暖男了……

您觉得,就这么一个暴脾气的货,他能允许卖油老头轻视了自己引以为傲的箭术之后还娓娓道来?!

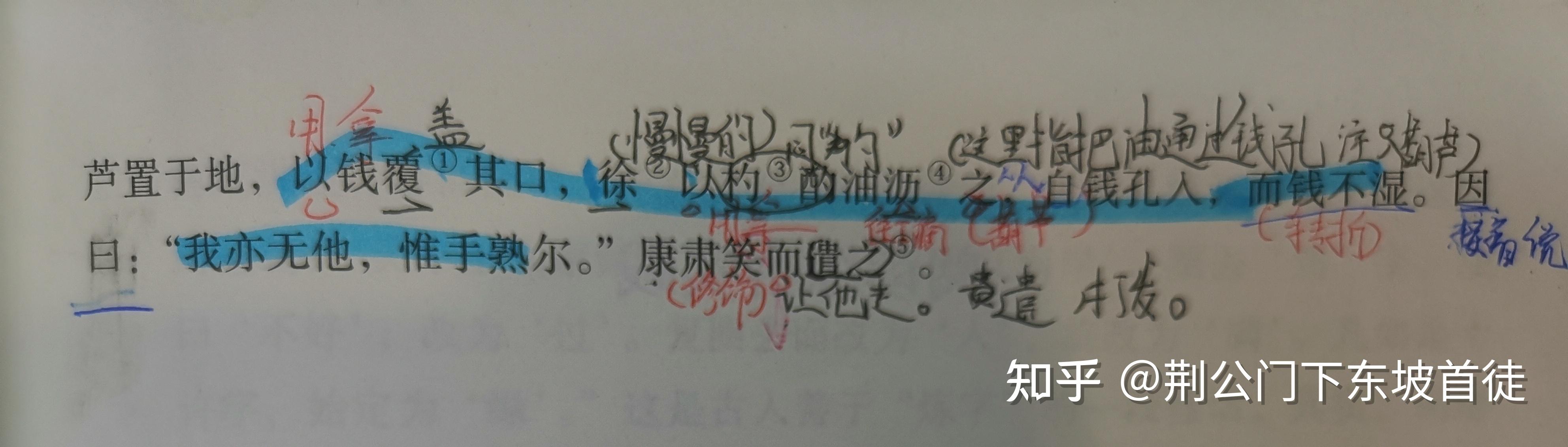

所以,卖油老头也非常知趣的没有解释卖油倒油的原理,而是直接上才艺!往钱眼儿里倒油!!

榜一大哥陈康肃一看,老头儿有点东西呀,那就不打你了。

因此,老头儿“知之”的根本不是什么“卖油或者倒油的经验”,而是直接往很小的铜钱眼儿里倒!只有这个办法能稳住陈康肃那个暴脾气!!

这时候,您可能会说了:老头往钱眼儿里倒个油就能稳住陈康肃啊?该“立至困仆”还不是“立至困仆”!

那您有所不知,陈康肃对“钱眼儿”情有独钟”,上面那个传记,在陈康肃“最为少文”之后还有几句,我一起给您列在下面:

尧咨于兄弟中最为少文,然以气节自任。工隶书。善射,尝以钱为的,一发贯其中。兄弟同时贵显,时推为盛族。

老陈其实喜欢射钱眼儿。

卖油翁也用的是钱眼儿。

王八看绿豆——这不就对上眼儿了。

老头儿捡了条命

陈康肃消了口气

欧阳修写了篇文

皆大欢喜。

因此,我认为同学翻译的没问题:

卖油的老头说:我倒油给你看,你看了就明白了。

老头穿过钱眼儿倒了油,陈康肃看到了,气儿消了,这时候,老头儿再一次说:

我亦无他,惟手熟尔。

陈康肃自然笑一笑,放老头回去。陈康肃只是脾气暴,不是蛮横无理。

老头既然都把油倒出来了,陈康肃没道理不买下来。离开陈康肃,老头来到街上,用卖油的钱买了几个新鲜桃子,回到山下,给自己从小就认识的被压在山下的小猴子吃。

如果按照书上的翻译:

卖油的老头说:“凭我倒油的经验知道这个道理。”

那么,卖油翁就没必要在展示了才艺之后,再来一句一模一样的“我亦无他,唯手熟尔”。

咱们作为读者要知道,老头儿一共说了两次“唯手熟尔”,不是一次!第一次说完“唯手熟尔”就把陈康肃激怒了。第二次说完“唯手熟尔”则赢得陈康肃会心一笑。

因为在我看来,第二个“唯手熟尔”,是对前面动作的总结,而第一个“唯手熟尔”是对倒油动作的前摇。真正的道理,是“倒油”那个动作,不是倒油的经验。因为倒油的经验不就是“唯手熟尔”么,有必要在前摇提一下,总结提一下,中间还得提一下么?如果只说“唯手熟尔”四个字有用的话,陈康肃用得着“忿然”么?鬼知道老头儿是不是在这里站着说话不腰疼把鸡汤甩人家一脸呢!这种装13感和文学性大不如同学最开始翻译的:“我演示给你看”这么干脆利索!是骡子是马咱不得拉出来溜溜么?!

所以我认为同学最开始翻译的没错。

当然,您可以认为我分析是错的;您也可以认为,毕竟是应试教育,既然书上有明确的答案 ,还是应该按照书上的来———事实上,我也是让同学按照书上的来回答。同学也没有抵触。

但是,我想说的是,我看到了一个至少在文学上是“读书那块料”的同学,这让我很兴奋。

这位同学知道,翻译文言文要结合整体文本的文学性,他知道翻译不是简单的字对字、词对词的一一映射,而是需要让翻译出来的文字不会过分降低原作品的文艺水准。

更重要的是,面对有争议的教材答案的时候,他不会简单的以为自己理解错了,他会很认真的思考,他会犹豫,他不是彻底的跪拜于权威!

更更重要的是,他不钻牛角尖。在我讲清楚了我对他的支持以后,他能明白为了应试是需要屈从于教材答案的,即使教材答案不那么完美(不能算是错的,只是尚有可商榷处),也应该按照教材的来。一个孩子,能对同一个问题接受多种观点而不觉得烦闷或者混淆,这是很难得的。

他可真是个好苗子!!

忍不住,我问她妈妈平时怎么教育孩子?

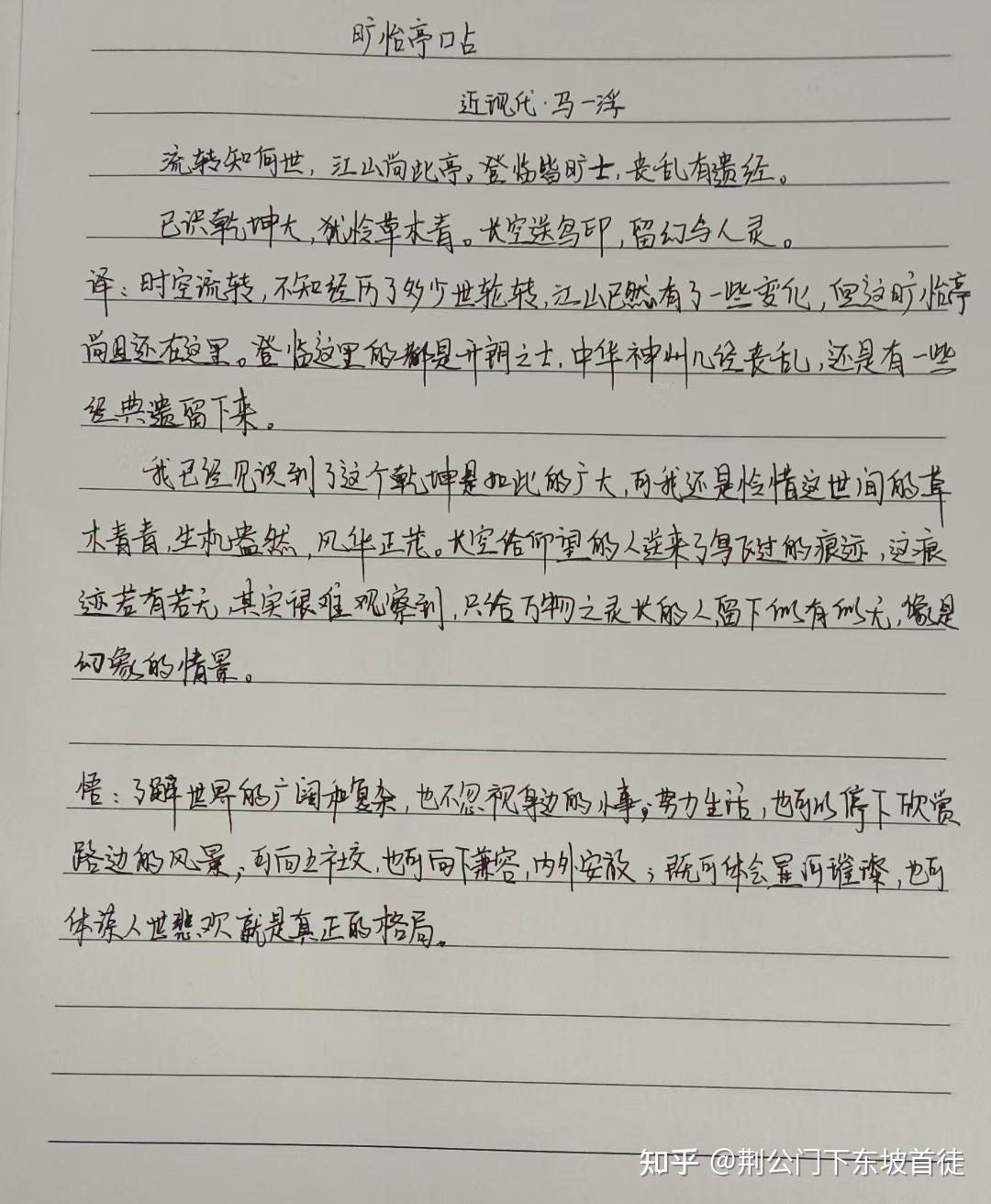

她妈妈告诉我,她自己平时就很喜欢古代文学,每天都在抄诗,经过允许,我还加好友得到了她朋友圈的截屏:

她抄的是马一浮的诗:

马一浮的诗可入近代顶流行列。

我没想到在高校里都找不到几个人喜欢近代旧诗的当今社会,却在一个商场里碰到了同好,真是开心。奈何小姐姐是异性,又有家庭,瓜前李下的,我还是在郑重道歉之后请她删了我。

在我看来,在文学上“是读书那块料”最好应该像这位同学一样具备下面几种素质或者说习惯:

1、有文艺敏感

2、理性质疑

3、能接受多种观点并存

那是不是说,如果没有上面三个素质(或习惯)就不算文学方面的“读书那块料”呢?这我不敢说,我认为这三个素质(或习惯)只是“读书那块料”的充分非必要条件。没有这些,照样读,无非就是多用点心嘛。