刘国梁打造的商业化赛事,为运动员带来哪些好处?未来这种模式还会持续吗?

事实上就是带不来任何的好处。

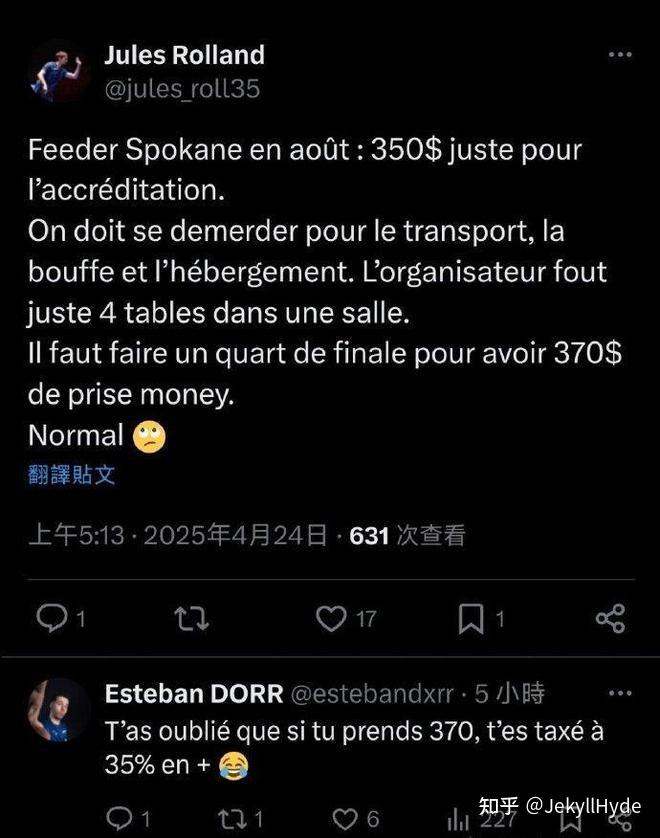

今天我看到一则新闻,昨天法国锦标赛单打的铜牌得主,乒乓球运动员朱尔斯·罗兰发文怒斥WTT:

WTT八月的斯波坎支线赛,不算其它成本,报名费350美元,打到八强奖金才有370美元,还要被抽35%的税。

如果不考虑提升自己的知名度,通过世界排名来提升自己的商业价值,根本没有必要去打WTT支线赛,打打法国和欧洲的职业联赛就行,起码是能够糊口的;

但是,假如试图得到更多的代言,那么只能不停地向WTT组织方教保护费,而他们付出的也只有四张乒乓球桌。

再联系到刘国梁下课前夕,以奥恰洛夫、勒布伦兄弟、阿鲁纳、西蒙·高茨、雨果等五大洲26名运动员共同发起的旨在代表广大乒乓球运动员免受虐待、歧视和剥削以及倡导奖金分配公平的乒乓球运动员联合会,

以及老区革命家西蒙·高茨炮轰WTT:

2024年新加坡大奖赛的奖金为何减少?

为何仁川站2022年的总奖金有80万美元,2023年只剩下了50万美元,2024年更是减到了30万美元?

在这种锐减之下,

2024年,哪怕WTT战神王楚钦,所获得的奖金也不过只有26万美元。

奖金之低,甚至到了中国乒协全讨教练和机酒的腰包补贴选手甚至还不对他们的奖金抽成的地步。

即便如此,

非洲名将阿鲁纳依旧在炮轰WTT克扣奖金。

不仅如此,因为赋零制度,还多次对他进行罚款,甚至于罚掉了等于他全年奖金的数额。

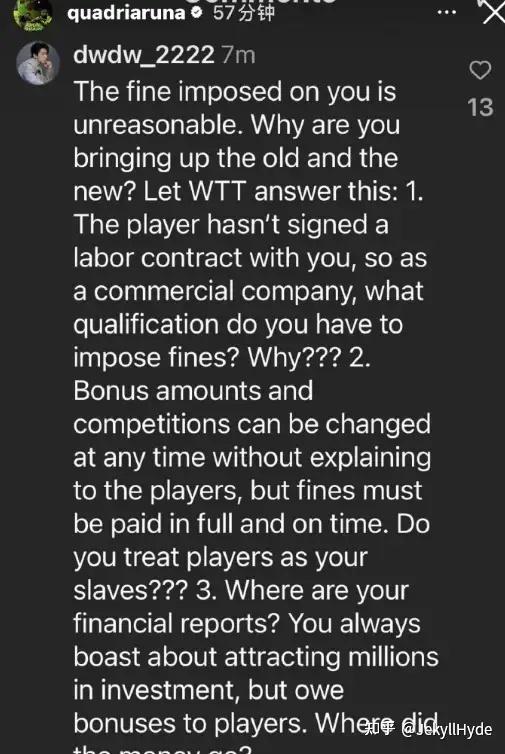

在去年年末樊振东因为罚款问题退出世界排名的时候,阿鲁纳当年更是一口气连发了几十条社媒:

选手没有和你们签订劳动合同,作为一家商业公司,你们凭什么有资格罚款?为什么???

从制度的设计上来说,

WTT原本参考的是网球赛事体系,希望通过捆绑世界排名和增加奖金池来提升乒乓球运动员的收入水平;

但在实际操作中,

WTT实则是通过捆绑世界排名和增加罚款强迫运动员服徭役,同时通过ITTF的霸权设立排他条款,影响球员的赞助商收益以及通过联赛获取的收入,

还不愿意按时发放奖金。

积怨之下,

乒乓球运动员联合会决定揭竿而起,反抗WTT暴政——这才是最要命的一点:

原本是一项我们希望用来小球转动大球的赛事,结果变成了利益集团奴役运动员的垄断机构,最终造成了如今这种对立的局面。

从未来看,

如果WTT的制度始终不愿意改革,利益集团始终不愿意将运动员的利益放在首位,那么不排除会出现一项新的赛事,在充分的和各协会沟通之后,利用各国联赛的空档,推出一项新的赛事,既捆绑世界排名,又为球员增加收入。

在这种情况下,其实我国应该思考的是如何激活乒超的市场潜力,吸引高水平运动员来华比赛,打造出乒乓球界的印度板球联赛,

做到某种意义上的“万国来朝”。