单就经济关系而言,当欧盟最终面临二选一的抉择时,会选择中国还是美国?

这段时间看到很多人说欧盟、东盟、澳大利亚这些经济体面对美帝关税霸凌却不敢反击,就是一群软骨头,唯有东大敢刚美帝。

我不太明白为啥尝试谈判就是软骨头,就是错误的,而选择激烈反抗就值得称赞?按这种逻辑,那30年代的日本岂不是更值得你们吹捧?毕竟当初美国提高关税、阻止日本倾销过剩产能给自己,日本最终选择偷袭珍珠港、发动战争来应对。日本这种反抗够强硬了吧?但这值得称赞和吹捧吗?显然答案是否定的嘛。

鬼子当时的海军号称世界第三,结果被美帝海军吊打。鬼子陆军中最精锐的甲级师团,在其他战场横扫对手,然而到了东南亚和南太平洋战场却被美帝碾压。鬼子最精锐的100多万部队,全都葬送在美帝手上。

鬼子激烈反抗美帝关税战的结果是美帝用了几年时间就把它打爆了,而且用的还是单手,因为美帝另一只手在欧洲。美帝一边吊打日本,一边输送大量物资和派遣大量战机到英伦三岛,帮英国空军对德国的工业设施实施常规轰炸,瓦解德国的战争潜力。然后美帝还要援助苏联,帮助后者在正面战场消灭德军。

对美帝强硬的国家并不少,既有日帝这种想要毕其功于一役的,也有苏修这种玩持久战的。

美日的主要矛盾是贸易摩擦,最后用军事手段解决了;

美苏的主要矛盾则是意识形态分歧,最后用经济手段分了高下。

东大和美帝既有贸易摩擦,也有意识形态分歧,这属于BUFF叠满了。

贸易摩擦会发展成军事冲突,对于今天的人来说多少有点难以理解,但在20世纪50年代以前却是非常常见的事,比如二战。

第一次工业革命到二战的将近两百年时间里,人类对于知识产权的保护基本等于没有。所以哪怕你是偷了别人的技术,你也可以大大方方的使用。这导致了当时的工业主要靠压低生产成本赚钱,而压低生产成本的方式也简单,无非就是寻找廉价原材料、压低工资、增加工作时长、搞全产业链降低成本,以及尽可能多的生产来分摊成本。

这种低价竞争的模式带来了诸多问题

为了获得廉价原材料,西方掀起了殖民高潮;

因为工资低,所以劳工阶层内卷严重且消费低迷;

因为都在搞全产业链,所以工业国之间竞争多于合作;

因为不断压低工资和增加工作时长,所以劳资关系越发紧张,工会随之诞生,工人运动风起云涌;

因为所有工业国都在尽可能多的生产商品来分摊成本,所以产能过剩难以避免。产能过剩又会引发失业潮和经济危机,引发社会动荡,还会加剧国与国之间的矛盾。

工业国之间的恶性低价竞争,再遇上极端民族主义,会让工业国之间的贸易摩擦很容易演变成激烈冲突(比如战争)。

20世纪30年代,英美法德日这些工业强国纷纷出现了产能过剩,进而引发了经济危机。

英美法为了防止其他国家向自己倾销产能,加重本国的经济危机,都争先提高关税竖起贸易壁垒。

英法拥有最多的殖民地(尤其是英国),这意味着他们有最多的产能倾销地,所以英法经济危机的程度相对德日要轻一些。

美国当时的工资和消费都是世界第一,所以虽然他们没多少殖民地,但经济危机程度相对德日也要轻一些。

德国的殖民地太少,再加上还要还一战的巨额赔款,经济危机的程度自然最严重。

作为新兴工业强国的日本,殖民地也很少,再加上国内的工资水平是所有工业强国里最低的,内需市场自然也很低迷,所以它的经济危机严重程度不亚于德国。

英法美虽然也有产能过剩,但他们可以靠自己慢慢消化,而德日靠自己解决不了产能问题,英法美又对它们竖起了贸易壁垒,所以它们才铤而走险发动世界大战来抢夺市场和资源。

当时全世界普遍认为日本会北上进攻苏联,而不是南下对付美帝,因为美帝的综合国力比苏联强了太多。从综合国力来看,日本确实是进攻苏联更保险。但如果从经济和民族主义角度分析,它们南下其实也并不让人意外。

苏联消费力非常一般,而且它的市场长期处于半封闭状态。在各国竖起关税壁垒之前,日本和苏联的贸易往来就不太多,自然贸易摩擦也不多。

美帝是日帝最大的贸易国,美帝竖起贸易壁垒阻止日本向自己倾销后,日帝经济非常受伤。而当时是全球民族主义的最高潮,日本民族主义也正值巅峰。面对美帝的贸易壁垒,日本官方有意把自身经济危机的责任推给美帝,以此来转移矛盾,日本民族主义者因此疯狂反美。在这些运动加持下,日本的仇美情绪异常高涨,远甚于日本对苏联的敌视。从这两个角度来分析,日本南下硬刚美帝的逻辑就通顺了。而且日帝对战后自己势力范围设想就是亚太,这和美帝控制亚太的国家战略也是冲突的。

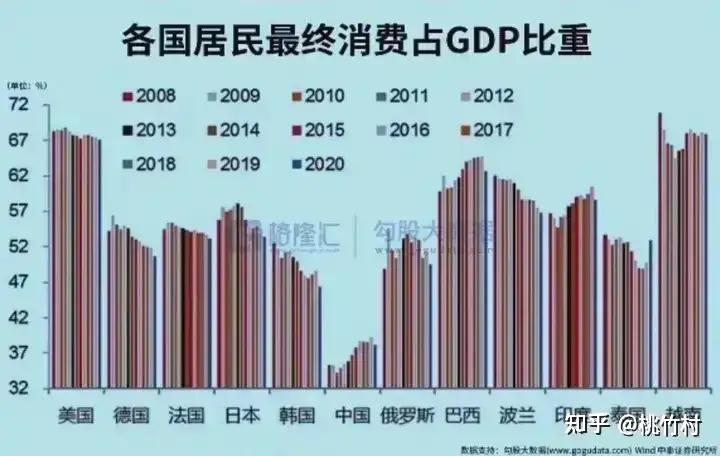

关于工资和消费的关系看看下面两张图你就明白了,居民收入占GDP比重越高,居民消费占GDP比重就越高。

二战后东西方为了解资本主义的问题,分别走了两条不同的路。

东方阵营试图用计划经济来杜绝资本主义的问题,杜绝倒是杜绝了,但却带来了更多更严重的问题,比如经济活力的彻底丧失。

相对而言,西方阵营解决资本主义问题的方式被证明更有效。

1,缩减劳动者工作时长、增加劳动者的休假。

既是为了缩减产能,也是为了发展服务业。

2, 提高劳动者收入。

既是为了提高国民消费力和消化产能的能力,也是为了发展服务业。

3,加大对知识产权的保护。

这是为了结束各国制造业追求全产业链,防止各国恶性竞争。

4,降低工业在经济中所占比重,从而降低贸易摩擦对国家的影响,进而降低战争风险。

二战前的经济强国,GDP40%甚至50%来自工业都是常态,而西方国家增加劳工收入和节假日后,服务业就直接起飞,很快就取代工业成了第一大产业。现在西方发达国家服务业贡献百分之五六十GDP都是很正常的,甚至更高,而制造业对GDP的贡献普遍低于20%。工业比重降低了,国与国之间因贸易摩擦而导致战争的风险自然就小了。

人口多、人均资源少就会导致内卷?

很多人说内卷是因为人口多、人均资源少,这其实是胡扯。一百年前的欧美人口比现在少得多,然而一百年前的欧美人却比现在卷得多。当今世界人口密度比我们大、人均资源比我们少的国家多了去了(比如日本、荷兰、德国、英国、新加坡),但他们有我们卷吗?

到底会不会卷,和人口总数、人口密度、人均资源关系并不大。想要不卷,固然需要大量财富作为保障,但更关键的是顶层设计和分配制度。一百多年前欧美国家的产业结构是工业独大(对GDP的贡献基本在50%以上),而工业的盈利模式是低价竞争,这种设计不内卷才怪。而百年后的欧美经济是服务业独大(对GDP的贡献普遍超过60%),制造业的比重普遍不到20%,而且还是靠附加值来赚钱,自然不会内卷。

低价竞争导致商品质量普遍存在问题

如果不考虑房价的话,中国的物价相对很多发达国家是便宜的,然而这种相对便宜却是以低薪和牺牲商品质量为代价的。低价竞争的模式既会导致打工人内卷,也会导致企业内卷。企业内卷必然导致产品质量的降低,这是难以避免的。

服务业创造的就业机会比制造业更多

很多人说搞全产业链是因为服务业养不活14亿人,这也是胡扯。美国的就业人口是1.6亿左右,其中1.38亿是服务业。也就是说美国服务业创造了全国86%的就业。如果换算到东大,就是5.8亿。东大的制造业占了全球30%,创造的就业也才1.5亿。想达到5.8亿,那得垄断全球100%的制造业才有可能。服务业创造的就业岗位是制造业比不了的,而且服务业不会产生贸易摩擦。

还有很多人说后发国家只能搞低成本低工资低消费,这也不对

日本确实是这么搞的,但美国不是。

美国19世纪中叶还是个半工业半农业国家,而同时代的英法普(德)早就是顶级工业国了。直到1860年代南北战争打完,南方种植园经济落幕,美国才逐渐成为一个真正的工业化国家。然而1880年代美国工人的平均年薪就是五百多美金,而同时代的英国才三百美金,日本才几十美金。美国跟英法这些欧洲国家相比,绝对是后发国家,可美国的工资水平一开始就不低,而且很快美国的工资和消费就超过了欧洲。 美国可以在20世纪初完成对英国经济总量的超越,是因为西部大开发的成功。而西部大开发的成功源自欧洲资金和人才的大量流入。欧洲人才流入美国是因为美国工资高;资本流入美国投资建厂,一方面因为美国消费强,另一方面是要躲避麦金莱的关税。

福特的高薪理论

1914年,美国著名的企业家福特决定把自己工厂的工人日薪从2.14美元提升到5美元,把工作时长从9小时缩短到8小时。因为他认为通过提高工人的工资,不仅能减少熟练工的流失、降低培训成本、提高生产效率,还能增强工人的购买力,从而扩大消费市场,形成一种正向的经济循环,推动整个社会的经济繁荣。这就是福特著名的“高薪理论”。

理解了福特的高薪理论,你也就明白了为啥30年代的工业强国里,美国算是一个异类。其他国家都在搞低工资低消费搞内卷,只有他在弄高工资高消费这套,但美国的经济却是最好的,二战后的西方国家其实都是在学美国。

时至今日全球每年依然有上百万富人和高技术人才移民美国,这是美国能保持竞争力的主要原因。

美帝会引起公愤而招致群殴吗?

最近很多人老说世界团结一起反击美帝,他们以为其他国家的利益是和东大一致的,然而并非如此。不管是发达国家,还是发展中国家,经济上最不满的可能是东大,而不是美帝。前者认为东大产能过剩、消费不足、对外倾销,后者腹诽东大的全产业链。

很多人喜欢用东大包揽芯片的全产业链来吹牛,说除了东大,没有一个国家能单独做出芯片。他们以为这是东大拥有技术优势的表现,其实是产业布局的不同。不是其他国家做不到自己生产,而是其他国家不可能做这样的产业布局。制造业这条路就这么宽,你占得地方过大,别人的路就窄了,很难不得罪人。

我们用台湾地区的制造业来说明产业布局的问题。

大陆地区的第一大产业是地产+基建,占GDP的比重大概是31%~36%,第二产业是制造业,比重30%左右。

台湾地区的第一产业是服务业,占GDP的比重60%左右,第二产业也是制造业,比重也是30%。

大陆和台湾地区的制造业都强,但强的地方却不一样,台湾地区的制造业强在高精尖,而大陆地区的制造业强在产业齐全和成本低廉(产业齐全也是带来成本优势的原因之一)。

全世界绝大部分国家或地区的制造业都是类似台湾制造业那样的重点布局,而不是大陆这样的全产业链布局。所以除了东大之外,其他国家的制造业互补性大于竞争性,他们的关系自然是合作多于竞争。而东大的全产业链布局让我们和其他制造业国家都成了竞争者,自然是竞争多于合作。全球化原本的目标就是全球分工合作,全球产业互补。

很多人觉得懂王是在逆世界潮流而动,但大家有没有想过,或许你脑子里所谓的世界潮流才是人类历史上的异数?

关税壁垒不是懂王的发明,高关税是二战以前世界贸易的常态,30%~40%的关税在当时很普遍,甚至冷战时期的关税都不低。低关税、全球化、自由贸易这些东西反倒是人类史的异数,只是我们正好处于这些成常态的时代,所以很多人才会认为这是世界潮流。

至少到目前为止,世界距离大同还远得很,各国的意识形态天差地别,国与国之间存在各种矛盾、竞争、敌对关系,互相算计甚至互相杀戮。这样的世界居然出现低关税、全球化、自由贸易这些带有大同色彩和理想主义的东西,其实是有些奇怪的。之所以会如此,跟美国在冷战后的压倒性国力有关。

当苏联解体,美国无敌于世界后,其他对手暂时收起了对他们的敌意,西方人产生了大局已定的错觉,对安全的关注随之大幅降低。二战、冷战那种政治和军事主导国家政策的基础出现了一定松动,资本和精英为了利益最大化,趁势制造全球化和低关税的舆论,左派、媒体、学者也推波助澜,于是信心爆棚的西方就把世界强行带入了全球化时代。

90年代是全球化大发展的时代,世贸组织也是在这个时期建立的。当时西方所有对手之于美国都像是小孩儿之于成人,没啥威胁,所以资本能成功说服社会推动全球化和低关税,而现在的情况完全不同了。如今的美国早就不能像90年代那样无视对手了,再加上俄乌战争的影响,西方国家对安全的关注和需求会再次大幅提升,政治和军事主导国家政策的时代会逐渐回归,全球化和低关税也会走到尽头。

美国是全球化最大的受益者?

有些人的逻辑很奇怪,一边努力证明美国普通民众生活在水深火热之中,一边又说美国是全球化最大的受益者。合着美国人是否在全球化中受益,不看占人口大多数的普通民众,而是要看下面这些占人口极少数的美国富豪?他们大发横财,就证明美国是全球化最大受益者?这是啥逻辑?难道你们觉得一个国家的权贵和精英好,就等于全社会好?

一个事谁受益,要看你带入谁,你要带入公司的老板和股东,996都是好事。如果员工是996+低薪,对公司高层来说更是天大的好事,这会让公司获得巨大竞争优势,变得越来越强。但这和低薪员工又有多大关系?难道因为公司强了大了富了,甚至成了世界第一,低薪员工就能靠意淫公司的强大富有不吃不喝?

同样的道理,如果你带入世界各国的权贵、资本、精英,全球化确实是天大的好事,可问题是世界大部分人都不是权贵、资本、精英,包括那些鼓吹全球化牛逼的网友,你也不是啊。就因为权贵、资本、精英发了大财,你就跟着乐,你是有多缺??

具体到美国,全球化对中产有利有弊,对美国中下层来说就是坏事。曾经的“汽车之城”、蓝领城市底特律破产,不就是全球化对美国中下层伤害的明证?

对西方民众来说,70~80年代才是他们眼里的黄金时代。因为那会儿没人抢他们的饭碗,也没有人搞什么政治正确。当时的美国哪怕是蓝领,一个人工作也能养活一家人。现在别说蓝领,很多中产家庭都做不到了。美国民众就是全球化的最大受害者,这是毫无疑问的。就算没有懂王,他们也会选其他代理人跟他们一起反击资本和左派,欧洲或早或玩也会走到这步。

50~70年代,西方也有转移产业链到海外的情况,日本、韩国、新加坡、菲律宾以及我们的港台都是靠西方转移制造业捞到的第一桶金。只是当时西方转移出来的产业链规模并不大,所以对西方民众的影响很小。

但到了上世纪80年代末,苏联式微并很快解体,西方资本趁机推动全球化。他们先是将大量产业链逐渐转移到发展中国家,好利用海外便宜的原料和廉价劳动力来降低成本;然后又通过各种手段促成西方国家低关税政策,方便自己海外工厂生产的商品进入西方国家市场。全球化的本质就是资本利益极致化,这也是他们推动全球化的目的。

全球化实现后,西方国家的关税大幅下降,为了弥补税收亏空,政府就向企业和民众加税。然而资本很巧妙的避开了政府的高税负,他们不但转移了产业链,连公司注册地都改了。最后的结果就是西方国家的普通民众和中小企业承担了全球化的副作用,西方资本和精英则以最小代价获取了最大收益,成了全球化主要的受益者之一。

西方历史上发生过和现在很相似的事,那就是罗马共和国的贵族和平民关于国家道路的争论。罗马共和国中后期是他们海外兼并的高潮,也是他们经济发展的高潮,但还是共和国灭亡的前奏。

如果你只看罗马共和国的经济数据或者贵族的财富,你会以为罗马因为对外战争变得越来越强大,就像你只看美国的经济数据或者看富豪的财富数据,会坚定认为美国是全球化最大的受益者一样。然而了解历史的都知道,罗马共和国亡于对外兼并。

通过对外战争,罗马贵族获得了大量海外优质耕地和海外廉价劳动力(外国奴隶),海外的大庄园经济随之兴起,罗马的粮食成倍增加,国家财富以惊人的方式增长着,就如同近三十多年美国财富增长速度一样。然而罗马因对外战争产生的巨大利益,只有贵族受益。作为自耕农的罗马平民不但未从战争获益,反倒是成了对外战争的第二大受害者(最大受害者是沦为奴隶的外国战俘,他们成了廉价劳力)。这就如同今天美国资本和精英成为全球化最大受益者之一,美国中下层成为全球化受害者一样。

昔日罗马共和国因分配不公,导致了保民官为首的平民势力和元老院为首的贵族势力激烈对抗,元老院甚至刺杀了两位保民官。如今的美利坚合众国也因利益分配不公,导致了懂王共和党为首的红脖子跟民主党为首的资本、精英之间的激烈对抗,懂王也遭遇了刺杀,历史何其相似。

关于罗马共和国的经济“全球化”导致国内平民受害以及国家内乱的事,下面的文章有详细解释,有兴趣的可以去看看。

为何罗马共和国优越的贵族共和制反而被落后的君主专制制度替代?今时今日的全球化带给美国的危害比海外大庄园经济带给罗马共和国的危害要更大。海外大庄园经济只是让罗马共和国的内部产生了撕裂和对抗,而全球化不但造成了美国内部撕裂,还滋养了外部竞争者,可谓是内忧外患。

美国反全球化,是内外因素共同推动的。内部因素就是制造业逐渐转移导致很多工业城市衰落和中下层民众失落。外部因素其实也不复杂,就是有个低薪加高工作时长的公司利用全球化壮大,威胁到了西方公司。

关于解决低薪加高工作时长的公司带给自己的麻烦,西方公司内部存在分歧。欧洲和美国民主党想先给全球化打补丁,逼对方加薪和增长工作时长,看看这样能不能解决问题。而美国右翼则想直接扔掉全球化,重塑贸易规则。

欧洲有高福利,可以对冲高税负带给民众的副作用,但美国是没有高福利的,所以全球化给美国民众带来的痛感比欧洲民众要大得多,这也是代表美国中下层民众利益的美国右翼先于欧洲反全球化的主要原因。

而欧洲能搞高福利则是因为美国承担了欧洲部分国防,欧洲因此节省了一大笔开支。现在美国要撤了,欧洲被迫大幅提高国防开支,高福利难以维系,欧洲民众迟早也会感受到全球化带给他们的痛,而代表欧洲中下层民众利益的欧洲右翼反全球化也是可以预期的。

懂王团队的政策和目标:

第一,经济方面。

1,减税、发债。

懂王必须尽快履行竞选时给老百姓减税的承诺,这意味着美国政府的财政收入会大幅减少,而36亿美债又逼着懂王增加财政收入。面对这种困局,懂王想了两个办法,一是发新债来还旧债,二是增加关税。

有人会说发新债还旧债是拆东墙补西墙,但并不是。减税其实是变相给民众增加收入,这对增加消费、搞活经济有莫大好处。等消费增加了,经济起来了,政府的财政问题自然能解决,发新债只是过度手段。

东大现在不惜自己遭受损失也要压低美债打金融战,就是想削弱懂王发新债的效果。相对而言抬升股价的金融战只是提升信心的作用,实际意义不大。

2,关税战的三个步骤及其目标。

第一步:实施对等关税和芬太尼关税。

目的:摧毁全球化、重塑世界贸易规则

对等关税和芬太尼关税都是临时性的关税,它们是懂王制造出来的谈判筹码,即重塑世界贸易规则的筹码。一旦懂王达成目标,芬太尼关税和对等关税就会逐渐取消。

第二步:基础关税。

目的:增加财政收入

之前美国针对WTO成员的平均关税是2.3%左右,这个关税水平再也不会有了。未来美国对所有贸易伙伴征收的永久基础关税应该都会超过10%,以此来增加财政收入。至于具体是多少,我觉得还需要谈判来决定。

第三步:行业关税。

目的:倒逼特定制造业回流。

行业关税是懂王用来倒逼制特定造业回流的手段,所谓的特定就是指那些附加值高且和军事密切相关的制造业。行业关税还在筹划阶段,目前懂王透露出来的是半导体产业的关税。

我觉得基础关税是相对容易达成协议的,哪怕东大估计也不会太反对,真正的难点应该在于行业关税。因为基础关税只是想增加财政收入,而行业关税则涉及了制造业回流,其他国家不是那么容易松口的。

第二,政治军事上,放弃欧洲受益、美国吃亏的干预主义,回归孤立主义,拒绝让欧洲再搭美国的军事便车,逼对方国防自主。

我说的孤立主义和很多人认知的孤立主义不太一样。很多人对孤立主义的认知就是放弃海外利益,然后回家当鸵鸟。如果真是如此,那为啥孤立主义最盛行的30年代,美国会坚持驻军万里之外的菲律宾,控制亚太?

美国确立孤立主义为国策是在第二次英美战争(1812~1815)后。彼时法国和英国为首的反法同盟在欧洲激战,美国为了牵制英国策应法国,就入侵了加拿大,结果被英加联军暴揍一顿,白宫都被对方烧了,差点就亡了国。遭遇了这次沉痛打击后,美国开始调整国家战略,一方面修复英美关系,另一方面减少介入大国争端,开始奉行孤立主义。

然而孤立主义并没有妨碍美国在1846年吞并墨西哥230万平方公里土地,也没有妨碍美国在1898年驻军菲律宾、控制太平洋,甚至他们还参加了两次世界大战。这是因为美国其实存在两种孤立主义,一种是普通人认知的少管闲事;另一种则是麦金莱这类政治家眼里的孤立主义,即集中力量守住美国核心利益,然后坐看成败、待机而动。

美洲就是美国的核心利益,而亚太之于美洲如同汉中之于巴蜀。控制亚太,既能保护海上的贸易通道,又能距敌万里之外。

美国当初关于是否参加二战的争论,其实就是两种孤立主义的碰撞。美国民众是不想管欧洲,但罗斯福和美国政府却很想介入。美国民众真想孤立,而美国政客只是假作孤立。孤立主义对美国政客来说既是讨好民众的说辞,更是迷惑对手的面具。

美国在1815年后奉行的孤立主义,简单总结就是搭英国霸权的便车,躲在英国身后影响世界。经济上,美国和以英国为首的英联邦国家保持密切联系;政治军事方面,美国放弃争世界霸主,尽可能少卷入大国争斗,但暗地里要帮英国维持世界霸权。

1815年后的美国奉行孤立主义,是因为打不过英国,形势所迫。但19世纪末的美国政治家依然奉行孤立主义,就是基于美国国家利益的主动选择了。

19世纪末20世纪初的美国已具备和英国争霸的实力,但当时的美国政治家依然选择暗助英国维持世界霸权。美国政客之所以介入一战和二战,主要目的就是想维护英国的霸权,他们认为躲在英国的霸权里才最符合美国利益。

二战后的英国失去了称霸世界的条件,美国只能放弃孤立主义走到台前做了西方老大和世界警察。

二战前美国让英国顶在前面,自己在幕后做低调的二当家,然后双方分享世界霸权(美国是具备老大实力的二当家,他的话语权不是现在欧盟这个西方阵营二当家能比的)。二战后,尤其是冷战后,美国成了维护西方霸权的主力,在世界各地投入了大量资源。现在美国右翼要彻底改变这种局面,他们想逼盟友尽可能出钱出力稳住其他的战线,自己则集中力量守住美洲和亚太,然后待机而动。

部分国家为啥对东大存在疑虑?

外因是东大的经济模式,内因则是东大的意识形态和过往言行,内外因互相作用,导致很多国家对东大存在不少疑虑。

在很多国家看来,东大这种类似二战前工业强国的经济模式会对自己产生负面影响。

至于意识形态,很多人可能不太知道东大的意识形态在其他国家人眼里的真实色彩。我这么说吧,如果你是个对西方制度和普世价值异常反感的人,那把你的反感程度放大十倍以上,大概就是很多国家对东大的感受。

因为意识形态的原因,很多国家内心深处对东大存在一定疑虑。这就是为啥其他国家跟东大经济交流基本没问题,可一旦涉及国防和安全,他们就完全不一样了。比如韩国不管是左派右派,在经济上都亲近东大,但只要涉及了国防安全,他们就会立马大变脸,东盟也是这样。连意识形态和东大接近的越南对东大都有所保留,就更别说其他国家。

美国,人口3.3亿,2023年的GDP是27.7万亿美元,消费总额18.82万亿,消费占GDP68%; 英国,人口0.7亿,2023年的GDP是3.38万亿美元,消费总额2.07万亿,消费占GDP61%;

印度,人口14亿,2023年的GDP是3.57万亿美元,消费总额2.15万亿,消费占GDP60%;

日本,人口1.2亿,2022年的GDP是4.26万亿美元,消费总额2.37万亿,消费占GDP57%;

欧盟,人口4.5亿,2023年的GDP是18.59万亿美元,消费总额9.86万亿,消费占GDP53%; 中国,人口14亿,2023年的GDP是18.3万亿美元,消费总额是6.96万亿,消费占GDP38%;

印度和中国加起来28亿人,消费总额是9.03万亿,低于4.5亿人口的欧盟,甚至不到3.3亿美国人的一半。

美国2024年GDP是29.2万亿,按68%来算,消费总额就是19.9万亿。

2024年东大的GDP是134.91万亿人民币,按38%来算,消费总额就是51.27万亿人民币(约合7万亿美元)。