关于80年代,你有哪些美好回忆?

大家好,我是天下霸唱。

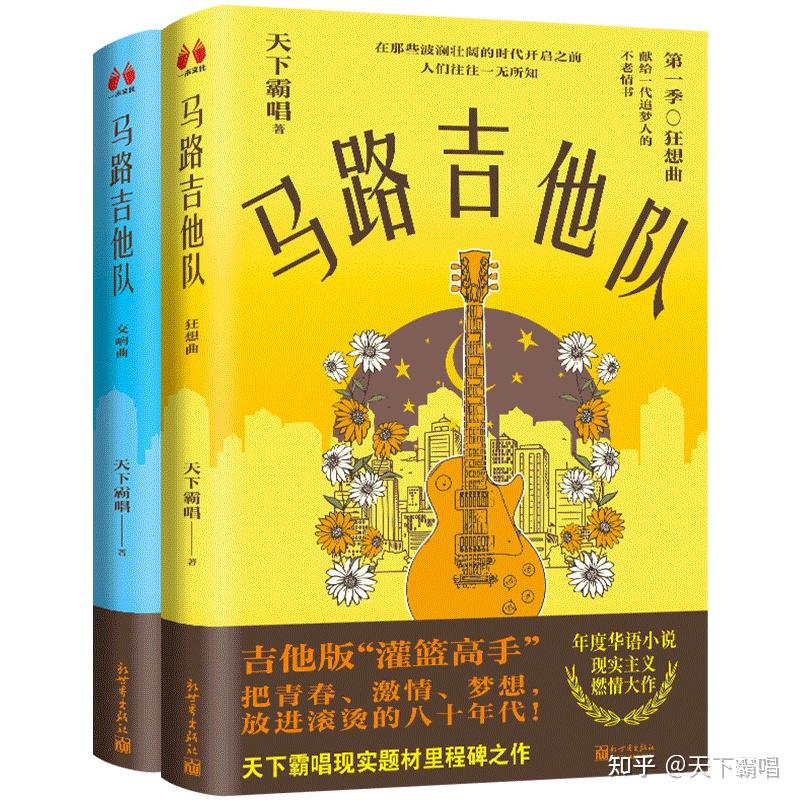

实在没想到过去了十年,又一次收到组织上的任务,来跟大家聊一聊我创作《马路吉他队》的心路历程。

准确点说《马路吉他队》其实不只是80年代的故事,我们爱怀念的也不仅仅是80年代,只是刚巧那段时间能代表我们。或许你会问我:"你笔下的胡八一能分金定穴,河神的郭得友能捞尸断案,这回咋就盯上弹吉他的了?"可我想说的是:可别小瞧了这六根琴弦,它比罗盘更懂人间冷暖,比龙王庙更知市井悲欢。毕竟那些关于时代的风在往哪吹,全在那六根琴弦上打着旋儿。

想想七八十年代是个什么光景?国营厂的大喇叭里播着《咱们工人有力量》;录像厅的霓虹灯管漏电似的滋啦着港台金曲;裁缝铺的姑娘踩着蝴蝶牌缝纫机,脚底下打着《甜蜜蜜》的拍子;蹬三轮的老爷子哼着《智取威虎山》,车把上偷放着邓丽君。这种新旧交错的拧巴劲儿,就像把二锅头倒进高脚杯,看着别扭,喝着上头。所以我写《马路吉他队》,就是想用吉他弦当针线,把那些碎布头似的时代声响缝成件百衲衣。

当然可能也会问我,写那个年代会不会是故意做旧?但其实每个年代都有音乐,都有人正值青春,就像我写故事中卫星、阚大路这些人,你若要是在那个年代的海河边上溜达过,准见过这样的身影——穿皮夹克倒腾打口带的小年轻,军挎包里准揣着崔健和童安格;包子铺师傅揉面的手能捏十八个褶,也能在吉他上扫出惊涛骇浪;还有那些揣着琴扒火车的草台班子,哪怕吃三天盒饭也要唱一首《大约在冬季》。这些影子在时代的光晕里晃荡久了,就凝成了书里的人物——他们不是某个具体的人,却是千万个在生活这条大河上甩出水花的倒影。

还有就是可能岁数到了,我变得特爱琢磨那些被时代撞出豁口的小人物。比如我写卫星跟着外公跑江湖学的不是琴技,是市井纹路里长出来的生存智慧;王小青案板上剁馅的动静比架子鼓还脆生,那是底层生活自带的节奏;就连高冷那口标准的唱腔,也都是走穴艺人用火车票磨出来的生存铠甲。在这些虚构的角色身上,黏着国营厂铁门剥落的红漆,沾着录像厅门口的瓜子壳,浸着海河夜风里的二锅头味儿——他们或许不曾真实存在,但那个年代为理想扑腾的劲头,可是实打实地硌过几代人的心。

写这帮人茬琴斗歌时,我心中是有一股热血的,可我不单要写热血,还要写热血凉了的结痂。我能感受到“银河歌舞团”的招牌在某天夜里会被暴雨冲垮,也感受到卫星和阚大陆他们一群人数十年后会拄着拐杖给破木吉他调音——虽然这些没有写在故事中,但我觉得这才是真实的人生,理想主义撞上现实铁板,总能迸出点带血的火星子。

如今听歌简单了,手指头一划就有百万曲库,哪知道那个年代为一盘打口带能蹲在立交桥下跟人磨半天嘴皮?有时候我总觉得那些用胶布粘磁带、拿三合板做吉他的场景,那些在防汛堤上吼《一无所有》的夜晚,都随着绿皮火车的汽笛飘远了。可当看见地铁口弹琴的流浪歌手,琴盒里除了二维码还有褪色的红棉琴弦,我就知道有些东西没死透——它只是躲在时代褶皱里,等着被六根弦惊醒。

最后,《马路吉他队》也算是我给那个年代写的情书,信纸是音像店的塑料膜,火漆是琴头撞出的疤。当故事里的角色唱着"再回首恍然如梦",书外我又何尝不是在水泥森林里找着当年的月光?下回您路过地下通道,不妨驻足听段吉他——那琴声里晃着的,保不齐就是卫星他们没唱完的关于咱们这个时代的下半阙。