美国F47选择鸭翼究竟是无奈之举,还是标志着气动设计的进步?

简单总结:

如果你既要超音速特化又要很好的机动性(不管亚音速还是超音速),那么鸭式三角翼布局很可能是气动上的最佳甚至唯一解。

至于低速下拉涡增升、提高升力系数和盘旋性能,在某种程度上说其实都是添头,至少带边条翼的常规布局也可以做到不分伯仲的表现(当然鸭翼在高攻角下确实有额外优势,这个后面再说)。对于超音速战斗机来说,鸭翼布局的最大意义在于,它能够在最小限度的设计影响下,给一个高度超音速特化的布局以大大改善的机动性能,让你在拥有出色BVR占位能力的同时,在狗斗还没彻底退出空战舞台的时代不会一进狗斗就寄,或者由于起降速度太快导致事故频发。

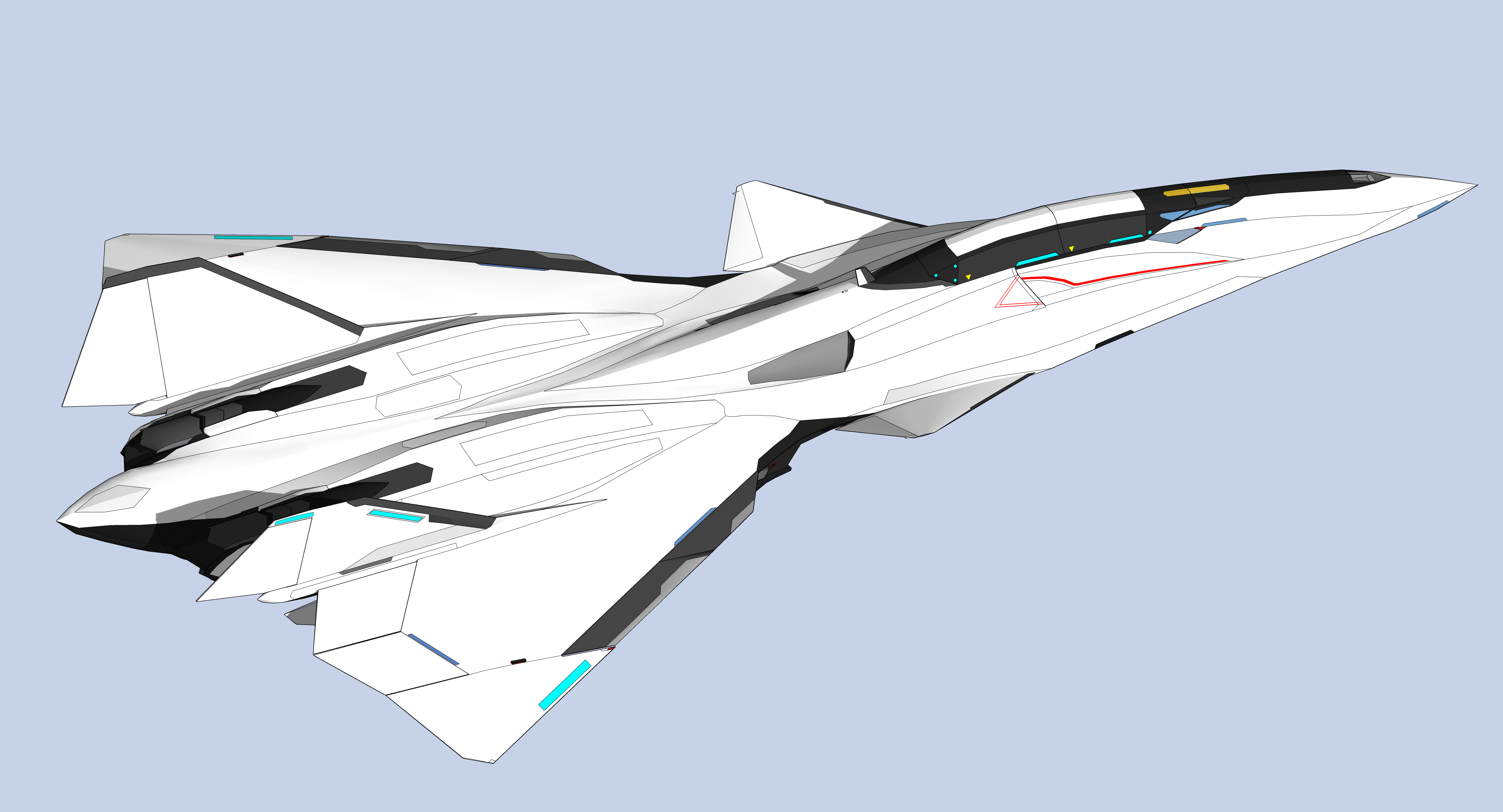

知道我的人可能大多都有所耳闻我设计的架空机Rh-172 Chaetura II,作为确实试图把超音速巡航和机动性能点满的一个某种程度上的准六代设计,这玩意就是个非常细长极端的鸭式三角翼布局:

很多人经常吐槽天天看我没事提两句172都看厌了,我也觉得不能老是画这样的巨大鸭式布局大三角翼超巡人,应该换换口味,于是就开始寻思如果我要画新飞机该做什么布局。

然后没过两分钟我就意识到,只要你屑舰还觉得高空高速+超音速机动万岁,那恐怕就只能画三角翼和鸭式三角翼了。

个中道理很简单。超音速飞机会产生什么?马赫锥。

马赫锥横截面是啥?三角形。

那最高效的超音速气动布局,用脚想都知道,当然是三角翼了——在相同翼面积情况下,能以最大的利用效率把波后空间塞满的形状。

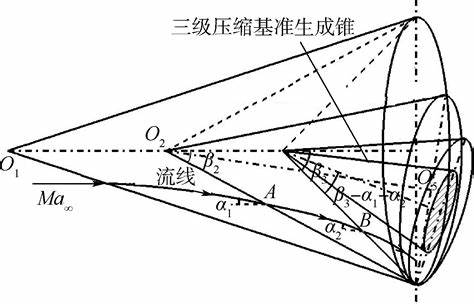

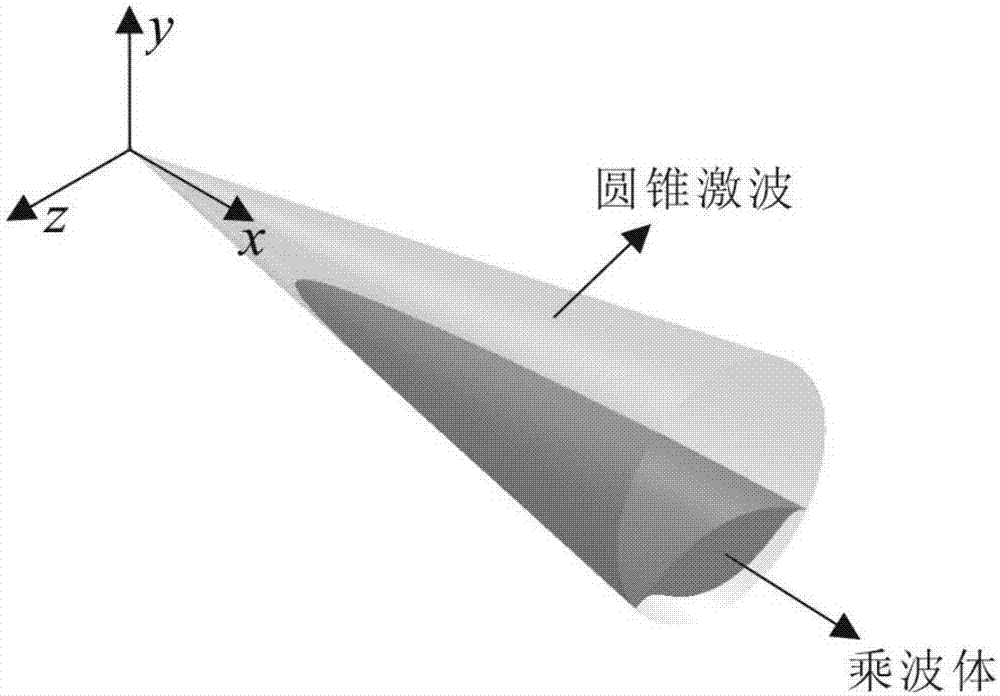

这个思路最极端化的产物就是锥导乘波体,字面意义上按照给定马赫数的马赫锥切出来一个形状。

当然这个说法非常粗略,超音速要考虑的也不只是马赫锥和马赫角,但大致思路就是这样。

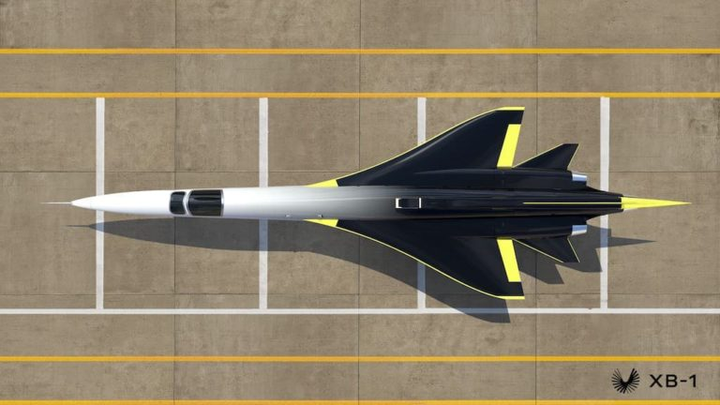

所以你会看到,那些真正以超巡为设计目标的飞机,无一例外都是巨大三角翼:

但是光有三角翼还不够,你还得配平,尤其是考虑到超音速下气动焦点后移会导致低头力矩增加。所以你也能看到这些无尾三角翼超巡设计都设计了大面积的前机身边条,不仅仅是为了在低速下拉涡改善起降性能,也是为了在超音速下靠边条产生的升力协助配平飞机。即便如此,这几个型号也往往需要搭配燃油转移配平才能满足超巡需要。

好,如果一切顺利,那么现在我们得到了一架超巡性能还不错的飞机。但很明显,我们举的这里两个例子一个是战略侦察机一个是客机,在超巡状态下几乎没有做机动的需要。而对于战斗机来说,超音速机动的要求会让无尾三角翼布局本来就捉襟见肘的配平容量雪上加霜。除非你这飞机还有推力矢量可以协助配平,否则你就往往不得不需要在三角翼的基础上加一对配平翼面,来满足超音速飞行时的配平需要。

然后你会发现,把这个东西加在后面、也就是作为常规布局的尾翼,是一个很蠢的行为。在你已经采用了高效率的三角翼布局的情况下,如果你还要采用常规布局,那就只能在机尾再拉长出一大坨用来放尾翼,否则你的尾力臂长度显然根本不够。

Boom的XB-1虽然取得了成功,但并不妨碍给我们当这个方面在最极端情况下的反面教材。请看:

这布局真是看了都给人一种想把尾翼拽下来然后再把三角翼延伸到机尾的冲动。

再看看这玩意带攻角飞行的时候舵面都偏转成啥样了:

超音速特化布局使用有尾设计的低效可见一斑。

当然,常规布局和有尾三角翼设计也有许多超音速性能很强的飞机,但相当一部分是因为当它们诞生的时候无尾三角翼和鸭式布局都还是新鲜事物。

那反过来,把配平翼面放在前面呢?

鸭翼一念起,顿觉天地宽。

超音速飞行所需要的大长细比机身和大后掠角,意味着飞机会有一个相当细长的前体。在上面找到地方放俩鸭翼简直轻而易举,根本不需要搞什么把机身拉长一截的幺蛾子。

更进一步,对于三角翼来说,本身气动焦点位置就比较靠后,因此超音速优化的三角翼飞机重心往往也都相对靠后(从主起落架位置就可以判断出来)。显然,在这种情况下,把平尾放在后机身,操纵力臂往往会比放在前机身的鸭翼更短,由此平尾就需要更大的偏转量。

再进一步,考虑到超音速下气动焦点后移的问题,配平舵面就要产生配平力矩来平衡气动焦点后移造成的低头力矩。

这时候常规布局就拉了——不仅因为操纵力臂短而导致需要更大的偏转量、增大了配平阻力,而且为了平衡低头力矩,位于重心以后的平尾必须产生负升力,才能把机尾“压”下去、让机头翘起来。很明显,这会导致升力损失。而众所周知,动力飞行本质上就是用阻力换升力的过程,因此要补偿平尾负升力的损失,主翼(可能也包括机身)就要产生更大的升力,这就意味着更大的升致阻力,从而使得本已偏大的配平阻力更进一步雪上加霜。

当然,有些神必的布局在这方面歪打正着——F-104的T尾布局由于将平尾高置在垂尾顶端,使得平尾阻力产生了抬头力矩,变相减少了超音速配平阻力……

我之前说过这话,结果某人造谣我说的是F-104阻力过大,还煞有介事伪造了个截图,然后贴在自己写的F-104文章里大加嘲讽。

树个靶子自己打多好玩啊,是吧?

但这毕竟是巧合。

相比之下,鸭翼在这种情况下配平是把机头“抬”起来,产生的是正升力——这也是鸭式布局被称作“抬式布局”的原因,飞机相当于是被一前一后两对翼面的升力“抬”起来的。同样的原因也让鸭式布局在超音速下的机动性占有优势。

当然,这一假设的前提是你在超音速下处于静稳定状态,因为静不稳定布局下,这副“担子”就反过来了——升力中心位于重心之前,而不是之后。因此,当静不稳定鸭式布局在处于稳定飞行状态的时候,鸭翼反而需要产生负升力来把机头压下去——这也是静不稳定鸭式布局拥有恐怖瞬盘的原因:整机始终趋向于抬头,而鸭翼只是一直在“压住”这个趋势。一旦飞机需要机动,那么鸭翼和主翼会同时产生正升力,在产生强烈的抬头力矩的同时,产生更大的向心力,从而加快转弯速度——仔细观察会发现,静不稳定鸭式布局飞机在瞬间机动的时候,整机的飞行动态就像被一只大手向着盘旋的方向“拽”起来一样,而常规布局则总是机尾先坐下去,再开始动作。

相应的,静不稳定常规布局在稳定飞行状态下,平尾是产生正升力来把机尾抬起来的,所以静不稳定常规布局在稳定盘旋过程中主翼和平尾都在产生正升力,因此在设计得当的情况下持续盘旋能力非常强势,典型案例就是F-16,人尽皆知的稳盘永动机。

当然,你也能看出来,这么做也意味着在巡航的恒定平飞情况下,静不稳定鸭式布局的气动效率会不如常规布局。不过,目前似乎并不存在在超音速下仍然是静不稳定的战斗机,绝大多数战斗机的气动设计都是在亚音速时静不稳定以最大限度提高飞机的敏捷性,并在超音速时随着气动焦点后移而顺势过渡到静稳定状态。也因此,对于一架采用静不稳定鸭式布局的飞机来说,亚音速巡航的效率很可能反而要低于超音速巡航,而常规布局则正好相反——当然,这没有考虑到鸭翼对主翼带来的涡升力增升效果,如果设计得当,应当也能弥补一部分亚音速气动效率的损失。

所以,总结以上特性,鸭式三角翼布局是一种能够在亚音速时提供出色敏捷性、而在超音速时提供优秀巡航和机动效率的布局,相比常规布局超音速气动效率更高、相比三角翼布局低速性能更好,这自然让它成为了超音速特化、但又需要兼顾其他性能的战斗机设计的最优解。

作为“抬式布局”的著名案例,尽管不是静不稳定飞机,但瑞典人在当年面对着既要800米短距起降、又要高空M2极速的严苛性能要求时所设计出的萨博37,就是这一特性的极好总结。

而对于那些需要考虑格斗性能的战斗机来说,鸭式布局还有一个额外加分——在静不稳定状态下,鸭式布局的高攻角操纵性和安全性都要远胜于常规布局。

原因也很简单——还记得吗?刚刚我们提到了,在亚音速下,静不稳定的鸭式布局飞机需要让鸭翼产生负升力来“压”住机头,这就意味着在稳定飞行状态下,静不稳定鸭式布局的鸭翼攻角始终小于主翼。因此,在大攻角状态下,由于鸭翼攻角小于主翼,其失速自然晚于主翼,从而仍然可以维持俯仰操纵性。

最极端的案例就是下图中的X-31,机身处于接近60度大攻角的同时鸭翼反而处于水平位置:

当然X-31上为了降低气动设计难度鸭翼只是个打辅助的,这时候维持操纵更多是靠鸭翼和机尾推力矢量喷管一前一后共同产生控制力矩,但意思大概就是这么个意思。

相应的,对于静不稳定常规布局来说,大攻角时平尾要下偏产生更多的正升力才能压住机头,这意味着静不稳定常规布局的平尾攻角要大于主翼,从而更容易失速导致飞机失去控制。这也就是张博士写过的静不稳定常规布局在亚音速下的失控上仰问题。尽管像F-16和球电这样在设计上有着重优化的飞机可以让尾翼在大攻角工况下几乎不需要偏转,但无论如何,静不稳定常规布局在大攻角下的尾翼攻角至少也要和主翼攻角相同,因此最好的情况下也只能是接近同时失速。

当然改善这一特性的办法也不是没有,比如F-15的平尾前缘锯齿可以在高攻角下拉涡、为平尾提供额外涡升力来产生低头力矩,但布局的基本特性就是这样。

那安全性又作何解读?

很明显,对于静不稳定布局来说,最怕的就是高攻角下,舵面能够产生的低头力矩不够抵消静不稳定布局固有的抬头力矩,从而导致飞机无法改出高攻角状态、甚至失控上仰——F-16就存在这种问题,当攻角过大时,由于平尾无法在不失速的前提下产生足够的低头力矩,飞机可能被“挂”在高攻角状态下难以改出。这也是F-16许用攻角限制较小的一个原因。

对于常规布局来说,这个问题的解决方案相对麻烦许多,比如在F-22上同样被张博士津津乐道的设计:当攻角超过40度之后,机头涡/边条涡会由于显著的内洗而从垂尾外侧移动到内侧,从而在尾翼内侧产生低压区以产生正升力,提供额外的低头恢复力矩。

而对于鸭式布局来说,这个问题的解决手段则简单得令人发笑——鸭翼位于飞机重心之前,因此只要你的鸭翼容量足够大(而不是双风那样的迫真扰流片)、所产生的升力分量在整机升力中的占比够大,并且采用的是全动鸭翼设计,那么在主翼尚未失速的前提下,简单让鸭翼处于负偏或者干脆就是风标状态、从而不再产生可用升力,只剩下主翼升力的整个飞机就会瞬间变成等效静稳定无尾三角翼布局,从而能够自行下俯改出……

最后,再顺带说一下F-47后机身上的两团阴影。许多人怀疑那是为了掩盖垂尾并开始一键咩美,但从作为其前身的波音巫毒II方案可能的外形设计中来看,这两团阴影真正掩盖的很有可能是某种背部进气道设计。

上图来自secret projects forum,发表于去年年中,描述的是当时可能的波音NGAD方案设计。不难看出,这一设计除了没有鸭翼之外,和F-47想象图具有许多相似的特征。