如果一个国家想改变官方语言,面临着哪些问题?

这里介绍一下西非国家马里的情况。由于同法国的关系持续恶化,2023年7月马里通过新宪法,宣布将法语由原本唯一的官方语言降级为“工作语言”,同时13种“民族语言”提升为官方语言。——我近两年密切关注国内非洲研究,但马里(及其邻国布基纳法索在同年12月)调整语言政策的事还真就无论在圈内圈外都没有引起多大重视,圈内研究主要从法国层面来看法非关系,若是侧重于非洲则也基于萨赫勒国家联盟(马里、布基纳法索、尼日尔的松散联盟)乃至萨赫勒地区整体,很少仅仅以马里为主角。因此,这些国际关系研究很大程度上涉及对外,而马里的新语言政策会对内造成什么问题?

首先做一些撒哈拉以南非洲语言情况与语言政策的介绍,毕竟如果读者对撒南非洲不了解,恐怕对该事件的第一反应是:法语不就是前宗主国法国留下的殖民残留,去除不应该是好事吗,怎么会造成什么问题呢?这正是因为撒南非洲的族群和语言非常复杂,而殖民者划分疆域时不仅没有充分考虑到原本不同族群之间的关系,哪些可以聚在一起、哪些有矛盾而需要分开来,更是经常故意将有矛盾的族群划分在一起、乃至挑拨并加大族群矛盾,导致他们不得不依赖于殖民者的权威。

二战后,众多前殖民地带着大量殖民时期遗留下来的矛盾独立,多数非洲国家都因矛盾爆发而经历了内战。因此聚焦到在语言层面,考虑到很多国家根本就没有主体族群和本土通用语,将任何一门相对大一点的本土语推为官方语都很可能导致其它族群的反感,为此英/法/葡语等即便带着殖民烙印,但依旧是相比之下最中立的语言,不偏袒任何族群。

当然非洲不同地区之间也有差异,如果将非洲分成北、西、中、东、南五部分,全非洲语言最复杂的地区基本包括整个西部[1]和中部非洲,而马里正是一个西非国家。因此,即便在2023年7月马里调整语言政策之前,非洲确实已经有一些国家将本土语定为官方语,但这些一个都不在西非,马里正是第一个赋予本土语官方地位的西非国家;同时法语原则上已不再是马里官方语,在整个撒南非洲除了前意大利殖民地持续时间较短以外,也能算是第一个降级前宗主国语言的国家。

有哪些国家或地区,其官方语言或通用语不是主体民族或人口最多的民族的语言?真的存在极小地域范围方言差异巨大的地方吗?另附整理撒南非洲大陆国家[2]:

此前,仅文明史悠久且长期独立的埃塞俄比亚、语言单一的索马里两国(均被意大利占领过)不含任何前宗主国语言作为官方语。另外,厄立特里亚是被意大利从埃塞俄比亚帝国中分离形成,严格而言没有设立官方语,提格里尼亚语、阿拉伯语、英语为“工作语言”。

官方语中本土语和殖民语并存的主要在英语非洲:苏丹(阿拉伯语)、坦桑尼亚&肯尼亚&乌干达(斯瓦希里语)、马拉维(切瓦语)、津巴布韦(绍纳语等14种)、南非(祖鲁语等9种口语&南非手语)、斯威士兰(斯瓦蒂语)、莱索托(索托语),共9国。

法语非洲(前宗主国为法国或比利时)较少:乍得(阿拉伯语)[3]、中非共和国(桑戈语)、卢旺达(卢旺达语、斯瓦希里语)、布隆迪(隆迪语),共4国。

不过,如果认为北非的马格里布国家(突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚)因为“语言数量少”所以“可以将阿拉伯语定为(唯一)官方语”并不正确,这几国在独立后经历了强烈的阿拉伯化和去法国化,并很大程度上以打压原住民柏柏尔人为代价,才没有像撒南非洲那样用法语作为(唯一)官方语,但总之并非独立之初阿语使用都跟埃及那样稳固。

一. 事件及背景简介

1. 新官方语简介

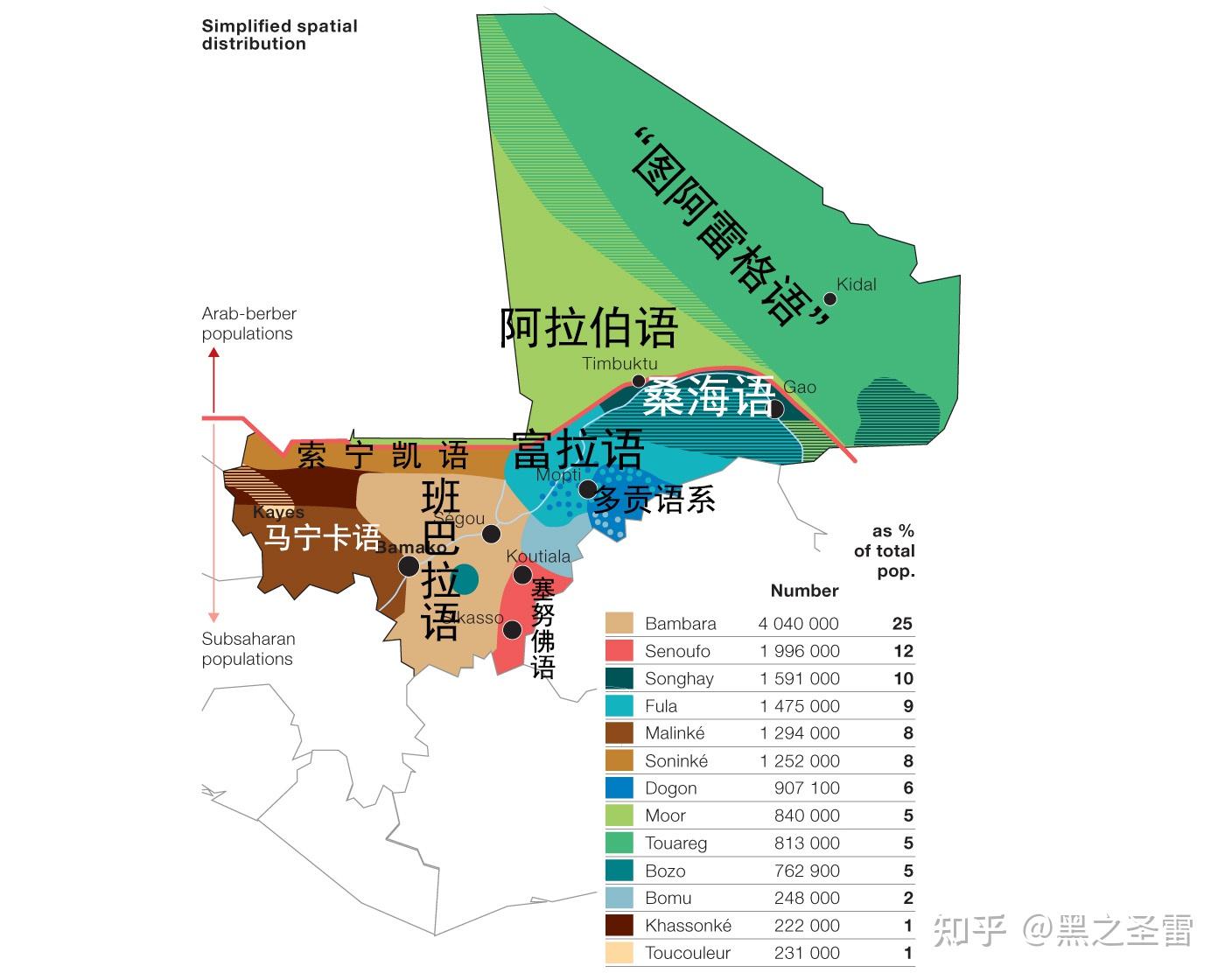

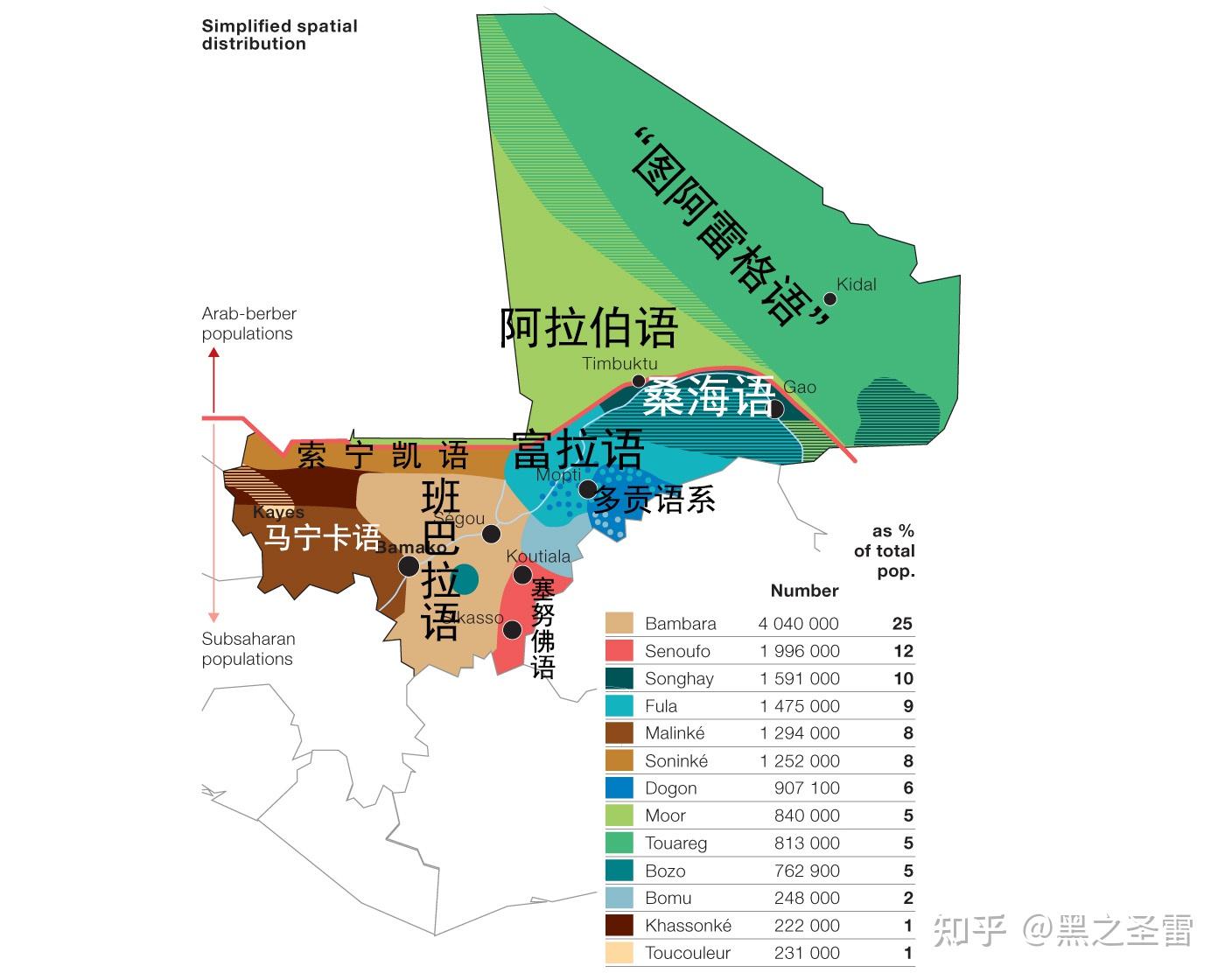

回到马里。Ethnologue (2025)认为马里有63种本土语,2023年7月起将比较大的13种定为官方语,以下简要介绍其中9种,括号里分号前的是法语名称,后的是该语言自称。

- 班巴拉语(bambara; ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ bámánã́kã́):位于马里南部,属于(尼日尔-刚果诸语)曼代语系(Mandé),是马里最大本土语,Ethnologue 统计在全国2383万人中母语者约400万(占16.8%),加上1000万第二语言人口后总使用者可达58.7%(其它文献中还估计达到80%),在法语降级后最可能成为新全国通用语。班巴拉语自殖民以来长期使用拉丁字母,20世纪下半叶起逐渐开始使用恩科字母(ߒߞߏ n’ko)。班巴拉人和下面将会提到的马宁卡/马林凯人,以及在冈比亚一带的曼丁卡人(Mandika)等等是西非三大帝国中第二个马里帝国的后代,也因此该国从“法属苏丹”独立后定新国名为“马里”。

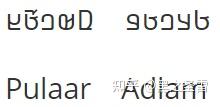

- 富拉语(peul; Pulaar):马里中部,属于(尼日尔-刚果诸语)大西洋-刚果语系、北大西洋语族,使用拉丁字母和后来发明的阿德拉姆字母(Adlam)。富拉人发源于塞内加尔河一带,后向东沿萨赫勒地区大幅迁徙征战,最东可至苏丹南部。由于各地富拉语方言不同、周边族群对其的称呼不同,富拉人在各地的名称差异较大,我一般统称“富拉”(fula),在尼日利亚是“富拉尼”、若按法语音译则是“颇尔”,等等。

- 多贡语(dogon):位于马里中部偏东,属于(尼日尔-刚果诸语)多贡语系,是对一个含19种语言的语系的统称,取马里中部莫普提(Mopti)的 tɔrɔ sɔ 语为标准。

- 索宁凯语(soninké; sooninkanxannen):马里西部,属于曼代语系,主体位于塞内加尔东北,索宁凯人建立了西非三大帝国中的第一个——加纳帝国(与今加纳无关)。

- 塞努佛语(sénoufo):马里东南部,属于大西洋-刚果语系、沃尔塔-刚果语族。

- 桑海语(songhaï; soŋay):马里中部尼日尔河沿岸,属于桑海语系,是西非三大帝国中最后一个桑海帝国的后代。

- 马宁卡语(maninkakan; ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ mànĩ̀kàkã̂)/马林凯语(malinké):马里西南部,属于曼代语系,和班巴拉语是近亲,也使用恩科字母,祖先追溯到马里帝国。

- 阿马谢格语(tamasheq; ⵜⵎⴰⵣⵗⵜ tmazɣt)[4]:马里东北部,属于亚非语系柏柏尔语族,使用提非纳字母(ⵜⴼⵏⵗ tfnɣ)和拉丁字母,和阿马哈格语(tamahaq)等分布在撒哈拉及其以南的柏柏尔语常被统称为“图阿雷格语”(法 touarègue /英 Tuareg),“阿马谢格”、“阿马哈格”等与摩洛哥的“阿马齐格”(ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tamaziɣt)语及其复兴运动的名称同源,不过书写最大差异是摩洛哥标元音、而图阿雷格语是不标元音的辅音音位文字(abjad)。另见:

- 哈桑尼亚阿拉伯语(hassanya; ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻴﺔ al-ḥassānīya):马里北部,属于亚非语系闪语族,是阿拉伯语的一种方言,主体位于毛里塔尼亚境内。值得一提的是,马里作为穆斯林国家,在独立之初确实考虑过用阿拉伯语作为新通用语,但这指的是基于伊斯兰经典的标准阿拉伯语,而非当地阿拉伯人使用的哈桑尼亚方言,且该设想因担忧北非的阿拉伯民族主义浪潮影响而并未实施。

2. 从殖民到21世纪初马里的法语使用

19世纪后期,法国殖民者从今马里以西的塞内加尔向东扩张,逐渐建立了“法属苏丹”殖民地,成为后来马里的前身。为了服务于殖民统治、传播“文明教化”、防止当地原本上层阶级反抗等目的,法国建立了众多“人质学校”(l’École des Otages),强制将当地上层的男性后代送到这些学校中作为人质,同时传授法语和法国思想。由此,当地上层也逐步法国化,以学习法语为荣,并帮助殖民当局镇压底层百姓,阶层差异也逐渐表现为了“法语对本土语”的语言差异。

1960年马里独立,但法国提出的独立代价之一是保留法语作为官方语。独立之初,马里人的受教育率极低,在殖民时期受教育已与学法语绑定,并成为小部分精英的特权。1979年,马里试图改革教育制度,在法语以外实施班巴拉语、富拉语、桑海语、阿马谢格语四种本土大语种的教学,但受到了巨大阻力;1999年马里又推出“新功能学校”(Nouvelle École Fondamentale)以实施多语制教学,但四年后再次废止。

改革失败不仅仅由于法国的外部干预,马里自身也面临治理能力不足、官僚腐败、财政压力、族群冲突等问题,而且即便是最大本土语班巴拉语也缺乏足够的教学资源,所以马里包括语言政策在内的各种制度往往仍是法国殖民时期的延续,法语事实上依旧是唯一的主导语言。根据 Ethnologue 估算,马里的法语使用者仅占全国约15.4%(大多是第二语言使用者),政府内部采用一种全国多数人都无法理解的语言沟通并下达政令,国家仍掌握在少数人手中。对于大众而言,事实上几年校园生活中学到的法语可能在其今后一生中都不再会用到,而任何课程均采用法语教学也会导致学生无法有效地学到知识,进而知识也被大城市少量熟练掌握法语的精英垄断,并形成阶级固化的恶性循环。

3. 近十几年以来与法国的关系

可悲的是,上述情况在撒南非洲相当常见,如果不出什么意外的话,马里仍会并将长期保持法语的唯一官方语地位。然而2010年,“阿拉伯之春”从突尼斯席卷阿拉伯世界,次年利比亚卡扎菲政权倒台,在权力真空的一片混乱之中大量军火和武装人员流入撒哈拉及其以南的萨赫勒地区,很快马里北部的图阿雷格人成立了“阿扎瓦德民族解放运动”(Mouvement National pour la Libération de l’Azawad; ⵜⴰⵏⴾⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⴹ ⴰⵙⵍⴰⵍⵓ ⵏ ⴰⵣⴰⵓⴰⴷ Tankra n Tumast ḍ Aslalu n Azawad[5])谋求独立,同期源自阿尔及利亚的“伊斯兰马格里布 基地 组织”(ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ Tanẓīm l-Qāʕidah fī Bilād l-Maġrib l-ʔislāmīy)也扩张到了马里北部,由此又导致2012年3月马里的杜尔(Amadou Toumani Touré)政权垮台,马里北部已事实上独立。

舒梦:马里内战前后伊斯兰马格里布基地组织的调整与转型那么作为前宗主国,2013年1月法国发起了“薮猫行动”(Opération Serval),确实有效打击了马里北部的武装势力。此后,法国进一步实施了“新月形沙丘行动”(Opération Barkhane),从2014年一直持续到了2022年,但始终难以根除极端组织,最终法国单方面撤军。而在此期间,马里等国均对法国驻军表示不满,驻马里法军多次阻碍马里军队打击极端分子,甚至有时阻止马里军用飞机起飞,导致马里认为法军可能与极端组织勾结,并拒绝法军进入其领土。法国则反感马里雇佣俄罗斯的瓦格纳集团,并向西非国家经济共同体(西共体)施压,通过了对马里的制裁,可见法国仍在西非持续输出霸权主义。

2021年戈伊塔(Assimi Goïta)通过军事政变上台,成为马里过渡总统,采取反法亲俄立场,用瓦格纳集团代替法国驻军。而法国对非洲的态度也有所让步,尤其是2022年起马克龙总统的第二任期也正逢俄乌战争爆发,法国需更关注欧洲局势,因此也减少了对非洲的干预。在内外环境共同作用下,2023年7月在马里新宪法中法语降为了工作语言。

随后在同年12月,马里东南部邻国布基纳法索也宣布将法语降为工作语,将莫欧雷语(Mòoré)等4种本土语提升为官方语。同月,马里东部邻国尼日尔的法国驻军全部撤出,次年4月时美国驻军也已离开。在此期间,上述三国间的合作也不断加强,2023年9月三国成立“萨赫勒国家联盟”;面对西共体及其背后法国的制裁,2024年1月三国宣布退出西共体,并在7月时建立“邦联”,共同反法亲俄。

尼日尔、马里和布基纳法索宣布退出西共体事件分析 |《区域动态》撒哈拉以南非洲地区2024年4月期至于尼日尔的语言政策,至少在2025年4月本回答写作时仍保持法语为唯一官方语,如果其后准备提升本土语为官方语,则必定有本土第一大乃至西非第一大的豪萨语,这也将成为非洲独立60几年以来豪萨语首次成为一国官方语[6]。

不过需指出的是,随着法军和美军撤出(除上述三国以外其实还包括乍得),而瓦格纳也无法那么快地填补空缺,萨赫勒和乍得湖沿岸的恐袭依旧严峻:

非洲安全研究系列报告之一|21世纪非洲恐怖主义概况、区域发展及组织情况二. 马里南部对法语和班巴拉语的认同

讲完看似风光的对外反殖民叙事后,回归核心问题:对马里国内而言,取消法语的官方地位意味着什么?考虑到事实上马里第一大本土语/官方语就是班巴拉语,进一步可提问:马里各族群对班巴拉语的接受度如何?所以很显然,这个问题必须要拆分成以班巴拉人为主体、代表马里政治经济中心的南部,以及人口相对较少的北部和中部,分别考虑,这一章先看南部。

印度表示这剧本我熟,1950宪法中其实希望“印地语在15年后取代英语”,但1965年初期限将至时,非印地语地区爆发大规模抗议,最终英语继续保持为官方语之一。

以下引用两篇出自首都巴马科文学与人文科学大学(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)的法语文献:

Touré & Traoré (2023) 基于 WhatsApp 和脸书两款社交软件,选取了130条涉及马里语言政策的语料,并采访了10位语言专业人士。一方面,高达75%的观点支持将本土语列为官方语,并认为强制说法语是“对本土语有害的行为”,在学校中不说法语可能遭到鞭打,在潜移默化中也会让学生排斥本土文化,因此这剥夺了马里人民的自由和权利,去除法语才是彻底实现独立的标志。另一方面,也有一部分人支持保留法语,毕竟法语世界的信息量远大于任何本土语,学习法语也意味着能跟随世界变化并保持开放,即便他们也承认法国对非洲造成了恶劣影响,但学法语和反对法国不应混为一谈。

其实如该论文标题中 «entre nationalisme et realisme scientifique» 所示,这反映了民族主义与务实派间的矛盾,民族主义者激烈反对法语,甚至认为这是马里作为伊斯兰国家和象征基督教的法语间的冲突,亦或是希望取消拉丁字母并全盘采用恩科字母,等等;务实派则意识到语言政策必须逐渐过渡,以如今马里的局势,直接推行母语教学仍有很大的现实问题。

https://www.researchgate.net/publication/379959405_L'UTILISATION_DES_LANGUES_NATIONALES_AU_MALI_ENTRE_NATIONALISME_ET_REALISME_SCIENTIFIQUE?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6ImhvbWUiLCJwYWdlIjoic2VhcmNoIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19Touré (2023) 也选取了100条网络言论,并调查了10位专业人士。相比于上一篇论文在“是否支持本土语列为官方语”上得出明确的肯定趋势,这篇论文就“是否支持废除法语的官方语地位”上发现“支持:反对”是53:47,差距较小。而在支持废除法语的声音中,主要也赞同班巴拉语替代法语。不过有些观点也提到,目前班巴拉语的教学资源依旧匮乏,大量知识缺乏班巴拉语译文,改革需逐步实施;另一些观点则指出,马里的语言差异很大,不能盲目地向其它族群推广班巴拉语,需先深入收集他们对于班巴拉语的态度。

此外,也有一部分人反对继法语后仅用班巴拉语作为唯一的全国新通用语,要求保留各地原本的通用语;另有些人提出目前马里列出的13种官方语数量太多,可采用“南部用班巴拉语、中部用富拉语和多贡语、北部用桑海语”的三段式,而且可将一些实际差异较小的“独立语种”合并成“同一语种的方言”并制定一种标准形式。

然而作者也参考了南非12种官方语并列的情况,承认多语制本质上很难实施,南非依旧是主要采用英语。https://www.researchgate.net/publication/379959638_QUELLE_LANGUE_OFFICIELLE_POUR_LE_MALI_A_L%27ERE_DU_MALI_KURA

不过归根结底,上面两篇论文并未明说调查的是马里南部的情况,那其实是我说的,但除了一些言论明确希望用班巴拉语取代法语以外,还有三点证据可说明调查主要基于南部:

- 两篇论文均采用网上评论作为根据,考虑到马里的基础设施较落后,农村可能缺乏网络信号,所以网民应大多位于城市。马里按人口计算的前五大城市全部位于南部,第6大莫普提(Mopti)在中部,北部最大城市加奥(Gao,桑海帝国旧都)则仅排到第8。

- 尽管马里各大语种已普遍具备正字法,但由于本土语教学情况较差,大多数马里人可能并不清楚如何书写母语,加上城市网民也应接受过一定的教育,所以我推测文字语料中以法语占绝大多数。同时作者们也并未采用口头采访,难以确认其在法语和所在地巴马科的班巴拉语以外,是否还会其它语言(尤其是中部和北部的语言)并能获取那些语言使用者的意见。

- 有评论要求用恩科字母替代拉丁字母,恩科字母在马里仅用于班巴拉语和马宁卡语两种关系较近的南部语言,甚至同语系但关系略远的索宁凯语应该也不用,其它多数语言仅采用拉丁字母。文字确实可以作为反殖工具,问题是……这么推销不又成大班巴拉主义了?仍是内部殖民罢了。

三. 马里北部和中部的语言认同

再来看一眼马里的语言分布图。当然南部确实除了班巴拉语以外还有好几种偏大的语言,但据我所知没有比较大的冲突,这里再来说冲突较激烈的北部和中部。

马里国土就像是两个三角形拼起来的。上图中横向有一条橙色的线,大致对应西非最大河流尼日尔河,在马里中部向北隆起呈“几”字形,在尼日尔河以北属于马里北部,绝大多数都在撒哈拉沙漠之内,地广人稀;而“几”字形包起来的南岸一带属于中部,人口相对多一些,但依旧显著少于南部。

相比于欧洲民族国家经历了几百年的国家建构,有充分的时间应对矛盾和冲突;非洲国家则是“天然地”继承了殖民地时期的边界,但缺乏实际建构国家认同的过程。南部的班巴拉人将祖先追溯到马里帝国,在从“法属苏丹”独立成马里共和国[7]后,北部和中部各族群也天然地成为了“马里人”,但后者缺乏同等的认同;同时由于萨赫勒极端主义盛行,位于南部的马里中央也会将某些极端组织与特定的族群捆绑,将反恐简单粗暴地等同为打击该族群,从而进一步引发当地的武装冲突。

1. 北部:图阿雷格人&阿拉伯人

图阿雷格人和(哈桑尼亚)阿拉伯人原本是撒哈拉沙漠中的游牧族群,其活动范围被法国殖民者强行划分到了6块不同的殖民地中。在殖民前,今马里北部农民和牧民间的关系相对融洽,牧民在旱季向水草丰美的南部迁徙,并用肉奶制品交换农民的粮食;但随殖民者到来,利用其优势地位向农民倾销肉、奶、蛋等畜牧产品,同时又向牧民推销和贩卖粮食,导致双方的互补链条被打断,此外又通过拉拢人数较少的图阿雷格人等方式挑拨族群矛盾,埋下了冲突隐患。

【注:上面一段在评论区里引起较大争议,首先这话不是我提出的,引用自下面链接的梁凯宁(2023);而且我确实不太熟悉这方面,可能不加鉴别地错误引用,这里先道歉。其次,评论区认为“西非古代就有许多战争”来反驳法国殖民的特殊性,这我依旧认为不合理,战争是推动殖民的过程,但实际靠经济政治文化等一系列手段来压迫,而英法等殖民帝国比起非洲本土政权不仅仅只有武器的优势。考虑到这个话题离本回答主要关注的语言关系较远,进一步讨论该话题的可能会被控评。】

进入21世纪后,随着全球气候变暖,萨赫勒地区沙漠化加剧、水资源紧张,牧民不得不往更南部迁徙才能获取水源,因此也入侵了原本农耕族群的领地,造成马里北部农牧冲突频发。所以,2012年随卡扎菲倒台而成立的、寻求图阿雷格人独立的“阿扎瓦德民族解放运动”,只是马里北部局势日益严峻的结果而非诱因。

梁凯宁: 马里安全困境长期化和复杂性探析不过需注意,马里北部的问题远非“族群冲突”即可概括,一/3中我已提到马里北部有两大势力,除了阿扎瓦德以外还有“伊斯兰马格里布 基地 组织”(简称“伊马”)。阿扎瓦德要求图阿雷格人独立,但思想上比较世俗化;伊马则主张“圣战”,并要求采用沙里亚(伊斯兰教法)管理当地。这两者尽管关系融洽了一段时间,但之后逐渐起冲突,伊马占据上风,甚至以“反对偶像崇拜”为名毁坏了通布图/廷巴克图的文物,引起了当地民众的愤怒。

然而,法国和马里中央的军事行动却简单地视作“反恐=反图阿雷格人”,一方面导致两方势力进一步捆绑,而非利用矛盾逐个击破;另一方面,多数只想好好过日子的图阿雷格平民觉得在外部强力打击下,唤起了早先法国殖民时的创伤记忆,反而之前伊马治下至少能相对和平,而伊马也在法国“薮猫行动”后进一步隐蔽起来并融入当地,结成了更加牢固的本土化网络。

总之,在独立倾向强烈的马里北部,一旦降级法语的官方地位、而班巴拉语事实上将替补成为第一官方语,意味着失去了恐怕是最后的“粘合剂”,加剧了北部的分裂局面。

2. 中部:富拉人vs.多贡人

相比于事实上已独立的北部,在中部尼日尔河“几”字形的河曲地带,富拉人的分裂倾向较弱,但作为更靠南的游牧族群,他们的游牧范围与农耕族群多贡人的领地之间更接近,土地和水资源的冲突也更加严重,成为了马里最主要的族群冲突地带,程度甚于北部的分离运动。

富拉人发源自马里以西、塞内加尔河流域的富塔托罗(Fuuta Tooro),18世纪起开始东迁并建立一系列伊斯兰政权,在马里中部曾有马西纳帝国(Massina,1812–1862),并在此处奴役原住民多贡人、强迫他们皈依伊斯兰教。不过法国殖民后则扶持多贡农民,在中部扩大种植规模,侵占了富拉牧民的牧场和牧群迁移通道,双方矛盾进一步上升。

除了马西纳,富拉人建立的最强大的政权是索科托哈里发国(今尼日利亚北部),主体人口是豪萨人,富拉人与豪萨人融合后也改说豪萨语而非富拉语[8](类似满语?),由此奠定了豪萨语在西非庞大的使用人口。不过就族群而言,尼日利亚第一大族群依旧叫“豪萨-富拉人”,作为伊斯兰先锋,让南部约鲁巴人、亿博人等基督教族群为之焦虑。

进入21世纪,随着极端主义在萨赫勒蔓延,马里中部又出现了“圣战”组织“马西纳营” (Katiba Macina),运用原富拉政权的名称,要求“重建马西纳帝国”,将极端主义与富拉族群捆绑。于是和北部图阿雷格人的情况类似,马里南部派出的政府军和法国“薮猫行动”也视作“反恐=反富拉人”,甚至在中部最大城市莫普提(Mopti)直接集体惩罚富拉人,造成大量富拉平民伤亡,迫使他们转投“马西纳营”等极端势力。——相比之下,和“伊马”对北部的治理类似,“马西纳营”反而会积极协调牧民转场路线,保障牧民在马里中部的通行权。此外还有多支极端势力拉拢富拉人,并在2019年底爆发激烈冲突,这里不再展开。

同时,由于马里政府军的力量不足,也扶持了多贡民兵武装对抗富拉人,甚至将问题简化为“资源争夺”以淡化马里中央的责任,最终使得冲突很大程度变成了族群战争。不过需指出的是,相比于北部完全被排斥在马里中央以外,富拉人则具备一定的地位,也游说中央采取更温和的措施;多贡人也不是铁板一块完全反对富拉人,有些多贡人同样反对多贡民兵的暴力,并转而希望和富拉人和谈,等等。

陈阿龙:族群冲突、极端主义与马里安全形势总之,应该来说多贡人更亲马里南部,更容易接受班巴拉语。富拉人则与马里南部的矛盾更严重,不过是否就排斥班巴拉语……也未必,Ethnologue 上认为班巴拉语已成为马里“除东北以外一切地区的通用语”,只不过“是否会说”和“是否认可班巴拉语作为事实上的第一官方语”,恐怕依旧有很大差异。如果马里中央继续强力打压富拉人,那恐怕也会延续马里北部的情况。

马里的情况就写到这里。如开头所言,马里变更语言政策这事实在是没引起国内多少关注,到本回答写成已经快两年了,但我依旧认为这是个很重要也很值得细说的事,所以就在这个其实问通法、应该梳理各国变更官方语前后背景的问题下,只专门剖析了一个国家。希望看到其他答主补充不同语言情况、不同识字率和受教育程度的国家。